カミュの哲学:非暴力の平和主義者

「おそらく、どの世代も世界を作り替えることに責任を感じていることでしょう。しかしながら、今の世代の場合は世界を作り替えることではないのです。その任務のもっと大きいもの、つまり世界が自分自身を破壊してしまうことから守ることなのです」。

この言葉は、アルベール・カミュが1957年のノーベル文学賞授賞の記念講演で語ったものである。当時の世界史年表を開いてみると、この年、ソ連がスプートニック衛星を打ち上げ、EECが結成されローマ条約が結ばれている。しかし、米ソ核戦争の脅威は暗雲のように漂っていた。

彼が『ペスト』を刊行したのは1946年であった。フランスがナチスに占領され解放から1年後に、5年かけてこの本を完成させている。当然、この『ペスト』はヒトラーのナチズムで、本人も全体主義下にある市民の苦しみと連帯を描きたかったと言っている。

しかし、この本の主人公はアルジェリアのオランで黒死病と戦う医師の物語のスタイルをとっているから、不条理の状況にある人々がペストを共感することができるのだ。

不条理という言葉はカミュによると「この世界が理性では割り切れず、しかも人間の奥底には明晰を求める死物ぐるいの願望が激しく鳴り響いて、この両者がともに相対峙したままである状態である」という。

現代のペストとはなんだろう。中国の武漢で始まったコロナヴィールスの猛威はまさにニュー・ぺストである。そして弾劾を逃れ暴れまくるトランプの不条理のペストなど数多くある。そのなかで、スウェーデンの少女ツウィンべーリが始めた「世界が自分自身を破壊してしまうことから守る」気候危機への対応は最重要な問題だ。これはもう後がない。

筆者はこのエッセイでカミュの経歴を紹介し、米国見聞録を描き、名作『ペスト』のハイライトを披露し、最後に共産主義をめぐるサルトルとの論争を見てみたいと思う。

彼の思想には非暴力の平和主義がある。その思想を守るために死ぬまで孤立したが、あくまで守りぬいた。最後に述べるように、共産主義は不毛であるという点については、歴史は彼が正しかったことを証明している。

彼のフランスでの人気は高い。フィガロ紙によると、クラシック読者のなかでモーパッサン、モリエール、ゾラにつぐ第4位である。これは彼の文学者としての才能を示すものだろう。読者のみなさんにぜひ、地中海の太陽と海に魅せられたカミュの本を読んでいただきたいと思う。

46歳の不条理の死

今年の1月4日は作家アルベール・カミュが自動車事故で亡くなって60周年になる。このことを思い出したのは、町の小さな書店で買ったフィガロ紙が4頁にわたって特集をしていたからだ。

タイトルは“カミュ:現代人にとって、常に重要な人”であった。フィガロの別冊は“カミュ:作家、反抗、ノスタルジア”で写真とイラストで彼の生涯をエッセイでまとめていた。

『アルベール・カミュ:その生涯』(1997年)を書いたジャーナリスト、オリヴィエ・トッドは、カミュの突然の死を次のように伝えている。

1960年12月31日 プロヴァンスのルールマランの別荘で、カミュと妻フランシーン、双子のキャサリンとジーンは,地方の正月料理を堪能した(とくに12種類のデザートを)。パリの出版社ガリマール書店の長年の親友ミッシェル・ガリマールと妻ジャニーヌと娘アンヌを迎える。

1月1日 二つの家族は、アンヌの18歳の誕生日を祝う。カミュは彼女に1巻ものの現代演劇についての百科事典を贈った。1月2日、カミュ一家はオリエィ・ホテルで昼食をともにし、彼はアヴィニオンの駅にパリへ戻る妻と14歳の双子を見送った。

そもそも、彼も汽車の切符を買っていたのだが、ミッシェルが車でパリへ一緒に行こうと誘ったので変更したのだった。1月3日 カミュは出かける前にいつものように、管理人のマダム・ジノーに、「風邪を引いたらしいが、気を付けてね。1週間したら戻ってくるよ。帰ってきたら大忙しだ」と言って鍵を渡した。

1月4日 早朝、カミュとガリマール一家は高級車ファセル・ヴェガに乗って出発した。300キロ走ってサンスで昼食、ガリマール一家はカミュのガールフレンドたちのことを話題にしてからかった。彼は「みんな幸せだからね」と答えた。サンスを出発し、ミッシェルが車のハンドルを握り、隣りにカミュ、後ろにジャニーヌとアンヌが座っていた。

25キロ走ったところで、車が急に道を外れ、プランタの木に直撃し、もう1本の木に当たり車は大破した。ミッシェルは重症、彼の妻子は無事だったが、カミュは即死した。46歳だった。事故現場には、彼の原稿『最初の人間』が泥にまみれて残されていた。ミッシェルは5日後にパリの病院で亡くなった。

ダッシュボードの時計は午後1時55分を指していた。カミュは友人たちに、こどもの死ほど悲痛なものはない、車の事故で死ぬのは馬鹿げていると言っていた。知らせを受けた母のカトリーヌは、ショックで泣くこともできず「あまりに若すぎる」とポツリと言った。

ジェルマン先生

1913年11月7日、アルベール・カミュはフランス領アルジェリアの寒村モンドヴィ近くのサン・ポールの農場で生まれた。父リシュアン・オーギュストはワインの製造と輸出をするジュール・リコム社に勤める貧しい労働者で、母カトリーヌはスペイン生まれで耳が不自由で寡黙だった。

1914年7月、第一次世界大戦が始まると、父は招集されマルヌの最初の戦いで重症を負い死亡した。父は亡くなる前に、戦場から母にポストカードを出し「君とこども達に大きなキスを!友人たちへよろしく。僕は元気だ。心配はしないで」と書いて寄こしている。アルベールは1歳にもなっていなかった。

寡婦になったカトリーヌは兄のルシアンと彼を連れて、祖母サンテスのいる故郷のアルジェの場末の町ベルクールに引っ越した。そのアパルトマンは三室あり、一室はサンテス、別の一室は叔父エティエンヌ、残りの一室にカミュ一家3人が住んだ。そこには電気も水道もなく、3人の大人は文字が読めなかった。新聞も本もない家庭だった。母は裕福な家庭のお手伝いとなり、一家の生活を支えた。

彼は5歳のとき、オーラム街にある公立小学校に入学し、2年生担当の教師ルイ・ジェルマンに出会った。これがアルベールの人生を変えることになる。ジェルマンは社会党のリーダー、ジュール・フェリーの「学校の教師は、父親に代わる役目を果たす」という言葉を信じていた。

ジェルマンは父リシュアンに会ったことはなかったが「君の不運な父親のことは、親しい友人のような気がしている」とアルベールに言っている。ある日、彼は「君が教室でいつも幸せそうな顔をしていたので、あれほどの貧しい暮らしをしているとは知らなかった。君の母親が高等中学の奨学金についての相談に来たとき初めて知った」とも語っている。

アルベールは良い生徒だった。ジェルマンは、4人の中学入学をめざす希望者に、毎日2時間の無料の特別講義をした。その生徒のひとりがアルベールだった。彼が奨学金で中学へ行くことに、祖母のサンテスは早く就職しろと反対したが、これからは読み、書き、話す力がつけばあとで取り返せる、とジェルマンは祖母を説得した。そのときの祖母はすごい剣幕だったという。

高等中学の奨学金試験の日、ジェルマンは候補生たちを中学へ連れていき、元気づけにクロワッサンをご馳走した。2日のち、結果の発表があった。彼は「ブラボー!モスキート(彼のあだ名)、君は受け入れられたぞ」とアルベールに言った。1924年、彼が11歳の時だった。

カミュが1957年12月にノーベル文学賞を授賞したとき、その記念講演でとくにジェルマンに感謝の言葉を捧げたが、同時に彼へ次のような手紙を書いている。

「あなたの、あの貧しい少年に対する愛情に満ちた導き、教えとお手本がなければ、このような機会はもたらされなかったかもしれない。この機会にあなたがわたしに、過去にやってくれたこと、そして現在でも同じように思っていることをお伝えしたいのだ。あの頃、少年たちに注がれたあなたの努力、仕事、寛大さは、いまでもわたしの心に刻まれている。心からの感謝をこめて」。

レジスタンス紙『コンバ』編集長へ

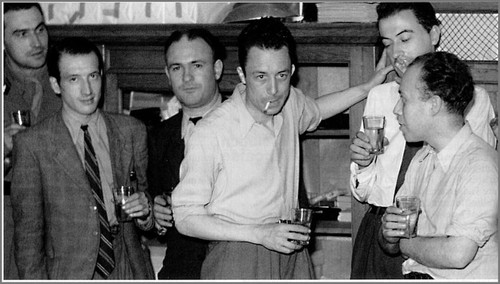

『コンバ』編集長 1944年 Le Figaro

彼は地中海の太陽と海で育った少年だった。水泳とサッカーがうまく、地元のチームのゴールキーパーで活躍していた。サッカーをやることで、チームワークの大切さを学んだという。貧困は人々に羨望と不満を植え付けることが多いのだが、彼の文章を読んでその影を感じないのはなぜだろう。

彼は次のように言っている。「わたしの少年時代を支配していた美しい太陽は、わたしから一切の怨恨を奪いとつた。わたしは貧困生活を送っていたが、同時に一種の享楽生活を送っていた」。

たとえば、サルトルの『嘔吐』(1938年)は港町で毎日図書館へ通い、思索する生活が描かれているが、それは内向的な生き方だ。それに比べてカミュの場合は、自然の巨大なエネルギーに触発され開放的だ。

しかし、カミュは17歳で肺結核にかかり、大学教授資格試験をあきらめた。彼はアルジェ大学の哲学科へ奨学金をもらい進学する。アンドレ・マルローの『侮蔑の時代』を脚色上演するなど舞台活動を開始。大学の哲学士論文は、ギリシャの哲学者プロティノスと聖アウグスティヌスを通じて、ヘレニズムとキリスと教の関係を考察した。

卒業後、大学の気象班、自動車部品の販売、海運業者の仲買人、市庁の職員などいろいろの職についた。その後、ライターのパスカル・ピアの推薦で、日刊紙『アルジェ・レピュブリカ』社へ入って、一般記事から論説まであらゆる部門を手掛けている。カミュの文章はここで鍛えられた。

妻(左)と双子と母親(右) L’express

1940年、第二次世界大戦が勃発すると、彼は兵役を志願したが、健康上の理由で許可されなかった。その年、カミュはオラン生まれのフランシーヌ・フォールと結婚し、のちに双子の父親となった。その頃、彼はオランの住人だったが、パリで42年ガリマール社から『異邦人』を刊行し最大傑作と称賛された。『シーシュポスの神話』も同年出版された。

43年秋、ピアの紹介で首都パリに行き、44年から3年間、レジスタンス紙『コンバ(闘争)』の編集長となった。占領中は、同僚が逮捕、処刑されている。本人もドイツ占領軍の一斉捜査の網にかかったが、危うく難をまぬがれた。逮捕され拷問されると、自分はどう対応できるか分からないと言っていたから幸いだった。

彼は「ジャーナリストは歴史家である」という信念のもとに、そのバランスのとれた論説記事で評判となった。1945年8月9日、日本にアメリカの原爆が落とされたとき「機械文明がこの野蛮な戦いの最終段階で使われた。われわれはいずれ近い将来に、集団自殺か科学技術を理知的に利用するか、の選択に迫られるだろう」という論説を書いた。この先見性のある見解は彼だけだった。

ニューヨーク見聞録

ニューヨーク フルトン波止場より Dairy News

カミュが1946年3月に、ニューヨークに着いたとき、彼は世界大戦で荒廃したヨーロッパの道徳の使者、実存主義という新哲学の旗手として大歓迎をうけた。その著作“Stranger”(『異邦人』)がホテル・アスターの屋上で宣伝され、ヴォーグ誌は花形写真家セシル・ビートンのポートレートを掲載した。

しかし、3か月の米国滞在の体験を、1年のちにカミュは畏敬と困惑の入り混じった感情で書いている。「わたしは他の都市については自分のイメージがある。しかし、ニューヨークについてはいろいろな記憶があるが、一口では言えない。気がふれた人々がいると思えば、世界で最も理性的な人々もいるからだ。わたしはニューヨークのことをまったく知らない」

カミュがアメリカを訪れたとき、彼は『コンバ(戦闘)』の編集長で、新思想の提唱者として知られていた。訪問に先立ち、ハンナ・アーレントが彼とサルトルを取り上げ“実存主義と呼ばれる、この新しい哲学はなにか”を書き、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン誌はカミュを「今、フランスで最も大胆な作家」として紹介している。

ニューヨーカー誌は彼を不条理の作家としては「ひどく陽気だった」と言っているのに、カミュは「悲観的な考えを持っているからと言って、悲観的な行動はしない。人は生きているのだから、ドン・ジュアンのように愉快にやらなくては」とやんわりと反論した。現役の同誌のアダム・コプニックは、カミュはハンフリー・ボガードに似たハンサムで人気抜群だったという。

10年前、『パリ・レビュー』誌が「彼はどんな人だったか」という特集を組み、米国訪問時に会ったアメリカ人に聞くと、ほぼ全員が男前だったと答えている。同誌の編集長ウィリアム・フィリプスは「カミュはわたしの人生で、最も魅力的な人だった」と褒め、辛口で知られるベテラン・ジャーナリスト、ライオネル・アベルがボガードの雰囲気に似ている、彼の魅力は“エレガント”なことだと繰り返し言っていたという。

米国滞在中、彼はフィラデルフィア、モントリオール、ボストンの大学で講演した。しかし、大半の時間はニューヨークで過ごしてる。そこで、戦後フランスの貧困とは比べものにならない、この街の繁栄ぶりに肝をつぶした。タイムズ・スクエアのタバコの広告、GIが15メートル四方の看板から煙をふかしている光景を日記に書いている。しかし、ネクタイの好みについては「なんと悪趣味なんだろう。これは実際に見ないと信じられないほどだ」と点が辛い。

彼は「アメリカ人は人懐っこく、親切で、無頓着で、すぐ熱くなり、すぐ忘れてしまう」と分析している。会話の秘密は“何も言わない”ことだと言い、自分で典型的な会話を英語で書いている。

“Good morning―Nice weather today、is it not?―It is-The spring will be wonderful―I think so. How do you like America now, Mr.Camus?―OK! I like it very much―You are right. It’s a nice country, is it not?―It is―Will you come back again?-Sure-Etc、etc,”

演出家のカミュはブロードウエイにはもちろん、チャイナタウン、コーニーアイランド、ハーレムを訪れている。それに、マンハッタンの風変わりな街バワリーに行き、素朴な花嫁衣裳店の隣に奇妙なスクーバ・ダイビング店があるのを発見し、ヨーロッパ人は「これが現実だ。アメリカだ!」と思うにちがいないと書いた。

彼は19歳の大学生でヴォーグ誌で働くパトリシア・ブレークと恋をした。カミュは彼女に『異邦人』を読んでやり、ブレークは彼の死への関心を知り葬儀業界の雑誌を集め、そのなかにサニーサイド誌もあった。彼がとりわけ称賛したのは“あなたは死ぬ。あとはわたしたちがやる”という広告を出した葬儀業者だった。

カミュの米国訪問のハイライトはコロンビア大学での講演だった。当初、マクミリン・アカデミック劇場(600人の席)で予定されていたが、希望者が1500人もいて会場が変更された。講演のテーマは“効率崇拝と抽象”で、彼はこの2つが現代の拷問と殺人に無関心の状況を作っていると説いた。

この真面目な講演会の席で、予期せぬことが起こった。フランスの戦争孤児のための寄付金が集められのだが、それが盗まれたのだ。このことが参加者に知らされ、再び寄付金が呼びかけられた。その結果をカミュが知ると興奮し有頂天になった。前回のものより大きい額が集まったのだ。カミュにとって、これは「アメリカン・ドリーム」の瞬間だった。

カミュはバッサー大学で“人類の危機”のタイトルで講演をした。彼は「芝生の上でのんびりしている、足の長い若き新進女優のような女子学生の一団に眩惑された」が、そのとき学生が悲劇についての概念がないことを考えていた。彼にとってこれは“アメリカの悲劇”であった。ヨーロッパ人が大戦という悲劇を体験した違いはあるにしても、カミュにとって悲劇はそれ以上の捉えにくいものだった。

しかし、彼は重いテーマを求めて、あちこち出かけて忙しかったわけではない。パリにいた時と同じように、カミュは酒を飲み。ダンスをし、女性を相手に話をしていたのだ。そして、大量のコーヒー、ベービー・フード、粉末ミルク、石鹸などの日常品をみやげに、1946年6月ニューヨークから帰国した。

サルトルの摩天楼崩壊論

もう一人の思想家ジャン・ポール・サルトルも米国を訪問している。『コンバ』編集長カミュの要請を受けて.1945年1月に渡米した。パリは解放されたが、まだ戦争は続いていた。二人とも、アメリカ文学者フォークナー、ヘミングウエー、ドス・パソスの影響を受けている。しかし、サルトルには解放後のフランスの構想があったようで、彼の米国観はカミュのそれとは大きく違っていた。

サルトルは『コンバ』紙にいくつか記事を送り、ハーバード、プリンストン、エールなどの大学で哲学を講演した。滞在中、アメリカ人女性に夢中になりシモーヌ・ド・ボーヴァワール(妻、『第ニの性』の著者)に彼女への「情熱と講演で殺されそうだ」と書いている。

しかし、Town & Country誌に到着後すぐに”マンハッタン:偉大なるアメリカの砂漠“を寄稿し、自分がかかわった到着にまつわる「アメリカのまずさ」(これは税関でFBIの職員から尋問を受けたことだろう)を語っている。その体験から彼は抜けだすことはなかったようだ。

サルトルにとってニューヨークは“遠視”の街だった。彼は次のように書いている。「道路や大通りの無機質な番号のなかで、わたしは誰でもない、どこにいても同じだ」と疎外感を味わい「わたしはまるで昆虫が群がるジャングルのなかで、キャンプしている存在のようだ」とも言っている。だから、彼は河を渡ってニューヨークを去り、田園地帯へ行くと自由があると思った。都市に自由があるという定説の逆をいったのだ。

同時に、彼は個人主義への賛歌があるアメリカは、現実には体制順応型の社会である、とフィガロ紙に書いている。この国は孤独な個人主義を信じておらず、集団的一般意思を信じている、というのがその理由だ。「アメリカ人は互いを教育しあい、ニューヨークも地方の大学もアメリカ化のコースを教えている」と言う。ニューヨークの摩天楼については「これらの建築はすでに老朽化が進んでいる。おそらく将来、廃棄されるだろう。再建するには信念がいるだろうが、それはない」と厳しい。

この摩天楼崩壊の予測はまったく当たっていない。全体的に米国社会に否定的だが、サルトルはフランスの未来をマルクス主義と共産党に託していたので、こんな分析がでてきたのだろう。

のちに、カミュはなぜアメリカについて本を書かないのかと言われ、次のように答えている。「どこに行っても暖かい歓迎を受け、どこでも、わたしはなんの束縛もなく自分の意見を言うことができた。美味しいスープを食べたあとで、サルトルのように食器を壊すようなことはしない」。カミュもまたFBIの職員から4時間の尋問を受けたが、それを超えるアメリカ人の親切に心を打たれたのだ。

カミュは1951年『反抗的人間』を刊行し、それを批判するサルトルと袂を分かつが、そのことはあとで説明する。

占領下のパリ

カミュは1942年にナチスをペストに擬えて調べものを始めたという。42年はフランス占領3年目で、アルジェリアでも、ペタン政府のユダヤ人弾劾政策が進められていた。カミュのユダヤ人の友人は職を奪われ、アルジェ大学のユダヤ人学生も大学を追われていた。彼はそれを見て職を斡旋し手を差し伸べている。しかし、当局者はフランス本土で起こったような、ユダヤ人狩りをして強制収容所送りまではしていない。

1943年秋に、彼がパリにもどって地下出版『コンバ』に関係しているうちに、レジスタンス運動の内実に詳しくなっていった。ペストの主人公リウーのモデルは当時35歳のル・フォレスティエといわれている。彼はシュヴァイツァーがコンゴでやっていたハンセン病(らい病)退治を助けた医者で、レジスタンス運動に参加していた。

ペストのなかで「わたしは人間の惨めさ、衰退、醜さを知っている。そして、病が勝利することを拒否する者だ。そのために、患者を手当てし、癒し、治してきた」という言葉がある。これはカミュが彼に感じたことだろう。1944年に彼はゲシュタポに殺された。このように、カミュはナチス占領でなにが起こったかを知っていたのである。

『ペスト』の物語

ペストの表紙 Gallimard

ペストは医師ベルナール・リウーが語る本だ。4月のある朝、彼はアルジェリアのオランの町で、診察室から出かける前に階段で死んだ鼠を発見する。アパートの管理人にそれを伝えると「誰かのいたずらですよ」と相手にしない。しかし、医師は夕方、玄関で大きな鼠が血をはき死ぬのを見た。

翌日、リウーは病気の妻を駅に見送りに行く。1年以来病んでいた妻が山の療養所へ行くためだった。タクシーの中での会話。「いったいどうするんですの。こんどの鼠さわぎは」(妻)「わからない。まったく奇妙だ。だが、そのうち済んじまうだろう」(リウー)。彼は早口で、どうか許してほしい、ずいぶんほったらかしにして、といった。彼女はなにもいわないでというように、首を振った。

「何もかもよくなるよ、今度帰ってきたら、お互いにもう一度やり直すさ」(リウー)。妻は目を輝かせて「ほんとよ。やり直しましょうね」と言った。彼女は窓ガラスの外をながめていた。彼は妻の名を呼ぶと、その顔は涙におおわれていた。「だめだな」とやさしく彼はいった。「行っておいで。万事うまく行くよ」。彼は彼女を抱きしめ、今はホームに立っていた。「くれぐれも体に気をつけてね」と、彼はいった。しかし、彼女には、それは聞こえなかった。

これはこの物語が始まる場面だ。ペストが突然やってきて、35歳の医師が妻と別れを告げる会話はやさしく、率直でまるでその場にいるようだ。筆者は、リウーの仕事への貢献、愛、和解、友情そして失望と悲しみを語る、誠実で明晰な文章に惹きつけられた。この本はその簡潔なリアリズムで全編貫かれている。

ストーリーは、ペストに襲われ完全に閉鎖された都市の中で戦う市民たちの記録、という形式とっている。カミュはナチズムの支配下にある苦しみ、それに抗する市民の姿を書いたが、隠喩の手法をとった。彼はペストが象徴する悪は世界的なものだと考えていたと思う。だから、死後、60年たっても読者は絶えない。これは、リウー医師とその仲間の戦いの記録である。

リウーには同志がいた。パステル老医師は血清つくりに励む友人だつた。ジャン・タルーはボランティアによる保健隊をつくり患者とその家族を救援しようと医師に提案して発足した(刊行当時のフランスの読者にとっては、これはレジススタンス組織の提案だろう)。

市役所のしがない役人ジョゼフ・グランは保健隊の仕事を手伝っているうちに、リウーはこの男こそヒーローだと思うようになる。新聞記者レイモン・ランベールは恋人に会うために繰り返し脱出を図るが果たせない。しかし、明日は脱出ができるというときに、リユーの献身を知り委員会に参加した。

ペストが始まった Oberon Book

リウーは知事と医師会会長のリシャールが出席する保健委員会の招集を要請していた。他の医師も加えて会議が開かれた。しかし、彼と友人の老医師カステルが主張する、ペスト宣言案は大多数によって葬りさられた。

会議の翌日、カステルがリウーに電話をかけてきた。そのとき、リウーはリシャールに電話をかけたことを話した。「徹底的な措置をとらなきゃ、なんのかんのいってるだけじゃだめだって,いったんです」「でそれで、?」「自分にはそうする権力がないという返事なんです。僕の意見では、こいつ勢いを増してきますよ」

カステルは図書館に出かけて長時間調べものをし、3日のち電話してきた。「鼠は、ペストか、あるいはそれに非常によく似た何かで死んだんだ」と結論を下した。リウーは沈黙していた。この4日間に、熱病は死亡者16名、24名、28名、そして32名に急増していた。

リウーは思い切って知事に電話をかけた。「いまの措置では不十分です」「わたしの手もとにも数字が来ていますがね」と知事は言った。「実際憂慮すべき数字です」「憂慮どころじゃありません。もう明瞭ですよ」「総督府の命令を仰ぐことにしましょう」。県庁は命令を要請するための報告書の作成を、リシャールを通じてリウーに依頼してきた。

町は何ひとつ変わったものはなかった。春が市場にはいりこんで、幾千のバラが、ずっと歩道に沿って、花売りたちの籠のなかでしおれ、その甘ったるい香りが町じゅうに漂っていた。電車は相変わらずラッシュ・アワーには満員であり、昼間は空っぽで汚かった。

死亡者の数が再び30台に達した日、リウーは「すっかりおびえてしまったんだね」といいながら知事が差し出した、公電をながめていた。電文にはこうしるされていた。「ペストチクタルコトヲセンゲンシ シヲヘイサセヨ」

まだペストの来襲に気づかぬ一般市民の空気を、満員電車に乗り、町じゅうにバラのにおいが漂って溢れている、と書くカミュの感覚は鋭い。登場人物の会話は自然で、状況描写は抜群だ。しかし、この平和な町の光景も知事のペスト地区宣言の瞬間から、ペストはすべての者の事件となり激変した。

三つのストーリー

映画ペスト 1992年 AlloCine

筆者がリウーに関する最も印象に残った三つの部分を紹介しよう。パヌルー神父の信仰と和解、タルーの友情と死、ペストが終わった日の医師の心境である。

パヌルー神父の信仰と和解

ペスト宣言がでて間もなく、町の教会首脳部は、集団祈祷の週間を催すことによって、彼ら独自の方法でペストと戦うことを決定した。その際、学識で知られるパヌルー神父が説教者たることが託された。血の気が多い、熱しやすい性であった彼は決然たる態度で引き受けた。

日曜日に町の中央聖堂で、パヌルーは説教をする。彼が力強い声で「皆さん、あなたがたは禍あいのなかにいます。皆さん、それは当然の報いなのであります」と,一語、一語、句切るようにして、痛烈な一句をまず会衆にあびせるとき、一陣のざわめきが会衆の間を走った。

「災禍が初めて史上に現れたのはすなわち神の敵を打ち砕くためでありました。すべての歴史が始まって以来,神の災禍は心おごれる者どもと、盲いたる者どもをその足下に跪かせているのであります。よくそのことを思い致し、皆さん跪いてください」。幾人かの聴衆は一瞬ためらったのち、やがてすべての聴衆が跪いていた。

パヌルーはペストが神から出たものであること、この災禍の懲戒的な性格を明らかにしたのだった。市民の惨状と瀕死の人々の叫びにもかかわらず、彼は市民がキリストの愛の言葉を天に捧げるであろうことを期待したのである。

カミュは説教がオランの市民たちに与えた影響を次のように書いている。

ある人々にとって、それまではおぼろげであった観念、すなわち自分たちは何か知らない罪を犯した罰として、想像を絶した監禁状態に服されているのという観念を、一層はっきりと感じさせたのである。

また、この日曜を境として、われわれの町には、深刻な恐怖が生じ、それは市民たちが彼らの置かれた状況について真に自覚しはじめたことを憶測させるものがあった。

10月下旬、オトン判事の息子が病気になり、リウーはパステルが開発した血清を使って手当てをした。カステル、タルー、グレン、ランベールそしてパヌルー神父が、この決定的な実験の効果を見きわめようとして、少年のもとに集まつた。リウーは少年がうめいている寝台の横木を握りしめていた。

ここ数か月、リウーはこどもの死ぬところを見てきたが、これほどこどもの苦悶を見たことはなかった。(その光景を、カミュはとくに長い記述をしている)焼け付くような熱の波が三度また襲いかかり、大粒の涙がまぶたからほとばしり出た。パヌルーはひざまずき「神よ、この子を救いたまえ」と祈った。しかし、少年は叫び続けた。そして40時間後、彼は死んだ。

リウーは部屋を気色ばみ早足で去ろうとしたとき、パヌルーが呼び掛けた。リウーは振り向くと「まったく、あの子だけは、少なくとも罪のない子でした。あなたもそれはご存じのはずです!」と激しく言った。ベンチに腰かけているリウーにパネルは「どうしてあんなに怒ったようないい方をされたのですか」と尋ねた。「悪く思わないでください。疲れたときは気違い同然ですから」とリウーが答えた。

パヌルーが「それはわかります。しかし、われわれは自分たちに理解できないことを愛さねばならないのです」と答えた。するとリウーは「しかし、こども達があれほど苦しむように作られたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯定できません」と反論した。

「われわれは一緒に働いているのです。冒涜や祈祷を越えてわれわれを結びつける何ものかのために働いていられるのです」と言うと、パヌルーは感動したようだった。リウーは去ろうとするパヌルーの手を握りしめながら「神さえも、今ではわれわれを引きはなすことができないいんです」と言った。

保健隊に入ったパヌルー神父は病院とペストの施設で懸命に働いた。一人の少年の死を体験したの日から、彼は変わったようにだった。教会で異端すれすれの説教もしている。

その彼が原因不明の病気にかかり、駆け付けたリウーが「ぼくがついててあげますよ」とやさしく言うと、パヌルーは「ありがとう。しかし、修道士には友人というものはありません。すべてを神にささげた身ですから」と静かな声で応じた。その数日後に亡くなった。

カミュは1946年12月にパリのドミニコ会修道院の会合で話をした。その場にいたカトリックのライター、ジュリアン・グリーンが日記に書いている。「彼の顔は非常にセンシティーブで人間的だ。わたしは深く感動した。この人の誠実さに惹きつけられた。他にこんな人はいない」。リウー医師の反キリスト教の立場を支持するカミュにたいして、カトリック教徒もその正直な誠実さに脱帽している。

タルーの友情と死

ペスト宣言がされ3か月のち、タルーはリウー医師に面会を求め、ボランティアでペスト対策の協力機関をつくらないか、という提案をした。リウーにとって、それは願ってもない提案だったので承知した。二人が中心となり保健隊が発足し友人たちが参加する。仕事の内容はペスト患者や死者の運搬という危険な仕事から、医者の往診の手伝いまでの補助作業だった。

仕事を通じて二人は仲良くなり、ある日、タルーは自分の過去を語り始める。次席検事だった父親が裁判でおびえる赤毛の男に死刑判決を下したことに衝撃をうけ、死刑廃止を求める運動に参加しヨーロッパ中を旅行して回った。それとき以来、人を死なせることを正当化する一切のものを拒否している。タルーは「歴史はまるで殺人ごっこだ」と嘆き、自分は被害者の側につくと言った。

それを聞いたリウーは「ぼくも敗北者のほうに連帯を感じるんだ。僕にはヒロイズムや聖者の徳などを望む気持ちはない。ぼくが心をひかれるのは、人間であるということだ」と言うと「そうさ、ぼくたちは同じものを求めているんだ。しかし、ぼくのほうが野心は小さいね」と応じた。リウーはタルーを兄弟のように感じた。

「ひとつどうだい。友情の記念になんでも君の好きなことをやろう」「海水浴はどうだろう」とリウーがタルーに言った。これで二人の月夜の海水浴行きが決まった。自動車は港の柵のそばで止まり、番兵に通行証をみせた。しばらく二人は歩くと海が見えてきた。彼らの前には夜の闇が果てしなく広がっていた。

リウーは指の下の岩肌を感じながら、異様な幸福感に満たされていた。タルーも幸福のようだった。リウーが先に飛び込んだ。海はこの夜はなま温かかった。彼は規則正しく泳いで行った。彼は仰向けになり,いちめん月と星影ばかりの空を見上げ、じっと身を動かさずにいた。タルーが近づいてきた。彼と同じ線に並び、同じリズムで泳ぎだした。ただ、二人は世間から遠く離れて行き町とペストからついに解放されて進んで行った。そして二人はゆっくり引っ返して行った。

服を着てしまうと、二人は一言も発することなく帰途についた。しかし、二人は同じような気持ちを抱いていたし、この夜の思い出は愉快なものであった。ペストの哨兵の姿を認めたとき、リウーは、タルーもまた彼と同様に、こう心につぶやいていることを知っていたー病疫も今しがたまで彼らを忘れていたし、それはいいことだった、そして今や再びはじめねばならぬと。

クリスマスが過ぎ、カステルの血清が急に連続的に成功をおさめるようになった。鼠もあちこちに出るようになった。1月の終わり、県庁は病疫が防止されたことを宣言した。それを祝賀する群集のなかを、リウー、タルー、ランベールは歩いていたが、足が地を踏んでいない気持ちだった。

市の開門があと数日に迫った夜、リウーが家に帰ると母親が待っていた。タルーの具合が悪いという。診察するとペストの始まりだった。タルーは「なにもかも正直に言ってほしい」と頼む。リウーが「約束するよ」と答えると「ありがとう。戦ってみせるよ」と言った。彼は初めのうちは沈黙でペストと戦っていた。リウーは血清を使いその結果を待った。熱が絶頂に達し、彼は血を吐き出しはじめた。すべてを尽くしたリウーにはもう打つ手はなかった。あれほど、親しかった彼はうめきながら息が絶えた。

リユーはこの死は徹底的な敗北であることを感じ、息子を失った母親や友の死体をうずめた男にとって休戦など存在しないことがわかる気がした。母親はリウーに声をかけた。「ベルナール!」「ええ」「疲れてやしないの」「いいえ」。この瞬間、母親が自分を愛していることを知った。母親と自分はいつまでも沈黙のなかで愛し合っていくであろう。

ペストの教訓

翌朝、リウーは妻の死の知らせを平静に迎えた。母親が「ベルナール!電報は?」と尋ねると「そうなんです。8日前です」と言った。彼は母親に泣かないでほしい、覚悟はしていたが、やっぱり辛いことだと言った。ただ、この苦痛が不意打ちでないことを知っていた。この数か月、またこの2日間というもの、同じ苦しみが続いていたからだ。

リウーがこの体験から得ることができたことは、ペストと友情と愛情を知り、いつかそれらを思いだすことになるということだった。ペストとの戦いで人間が勝ちうることができたのは知識と記憶であった。

市の門は2月のある晴れた日の朝についに開いた。盛大な行事が昼も夜も催され、広場という広場で人々が踊っていた。ぴったりと寄り添った恋人の姿こそ真の解放を告げるもので、恐怖の支配が終わったことを確証していた。彼らの姿はあの馬鹿げた世界、人間を殺すことがハエを殺すような日常茶飯事であったことを否定していた。

リウーは鐘の音、砲声、音楽のなかをただ一人歩いていた。すべての者が肉体的にも精神的にも苦しんできたのだ。彼らは真の祖国を再び発見し、そこへ戻ろうとしていた。人が常に欲し、時々手に入れることができるのは、それは人間の愛情である。家々の戸口で薄れかかった日差しのなか、力いっぱい抱き合っている人々の幸せは、彼らがただ一つ自分たちの力で、どうにでもなることを求めてきたからだった。リウーはそれが正当なことだと思った。

リウーが患者の爺さんのアパルトマンに着いたら夜になっていた。爺さんは「例のお連れさんはどうなりましたか」と尋ねたので彼は「死んだよ。ペストでね」と答えると、爺さんが「一番いい人たちが行っちまうんだ。あの人は自分が何を望んでいるか知っていたね。しゃべっても意味のないことは言わなかったね」と言った。

リウーはテラスに上がってみた。タルーと二人で海水浴をすることを決めたところだった。ここで、彼はこのペストの物語を書き綴ってみようと思った。ペストに襲われた人々のための証言として、彼らに対して行われた非道と暴虐のせめての思い出だけでも、そして天災のなかで教えられたこと、すなわち人間の軽蔑すべきものより賛美すべきもののほうが多くあるということを。

しかし、彼はこの記録が決定的な勝利の記録ではないことを知っていた。ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反古の中に、辛抱強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼び覚まし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを。

カミュは『ペスト』を描くことで、世界は不条理だが、行動で変えなければならないと主張し、孤独な不条理の世界を連帯の世界に変貌させている。この本は『異邦人』の自己への誠実を連帯感の倫理へ発展させたものだった。

カミュ・サルトル論争

カミュは『反逆的人間』(1951年)でなにを言いたかったのだろう。それはソ連の共産主義体制はサルトルのいうような未来の目標社会ではなく、“殺人者”の組織だということだった。彼はパリの亡命ロシア人の友人ヴィクトル-セルジュなどから、ロシア革命の現実を聞いていた唯一のフランス知識人であった。他の知識人はその現実に関心がなかったようだ。

収容所群島の悲惨を知らせようと思いカミュは、ボリス-スバリンの『共産主義に幻滅した男』の刊行を試みたが出版社も関心を示さなかった。1950年のベルリンでの文化の自由会議で「知的自由はなによりすべての思想の自由を意味する。それがたとえ政権に反するものであっても」の宣言に彼は署名している。そして『反逆的人間』のはじめに書いた「生涯、命令を聞くことばかりしてきた奴隷は、しばしば新政権を受け入れようとしない」を宣言に加筆している。

『反逆的人間』の核心は革命について、とくにロシア革命とフランス革命に関する根本的な疑問符を投げかけていることだ。これは勇気あるプロジェクトだった。当時、フランスの学校では革命はデモクラシーと同義語で、フランス革命を批判することは保守反動だつた。

1950年代の大学ではマルクス主義の歴史解釈が主流で、フランスのジャコバン派はロシアのボルシェヴィキの継承者であると教えられていた。そんな空気のなかで、カミュはソ連の当時の恐怖政治とフランス革命のロべスピエールの恐怖政治とを結び付けたので、フランスの教育者と左翼は怒り敵に回すことになる。

彼はさらに、歴史家が必要であったというルイ16世の処刑を批判している。「弱いが良い男である彼を公開殺人したことを、歴史の輝かしい瞬間であるとするのは忌まわしいスキャンダルだ」と厳しい。

さらに、カミュはドイツ哲学者がいう歴史の必然に挑戦している。とくに、マルクスがいう輝かしい未来社会が実現すれば「歴史の終わり」になるという考えには組さなかった。彼のマルクス批判は、歴史の必然の前では個人の自由が束縛されてもしかたがないとは考えなかったことだ。彼は個人の束縛こそこが、全体主義への道を許す原因だと考えたのだ。

フランスではカミュの『反逆する人間』がスターリンの共産主義を攻撃する初めての本になった。レイモン・アロンの『知識人の阿片』は1955年に、ジャン・フランソア・ルベルの『全体主義の誘惑』は1976年の刊行である。50年代の前半、左翼として彼はただひとりで反スターリンの立場をとったのである。

この本の終わりに、カミュは北ヨーロッパのヘーゲルやマルクスに代表される思想は誤っているとし、プラトンと聖アウグスチィヌスの思想を讃えている。「(ヘーゲルやマルクスは)誇り高きヨーロッパから美と友情を奪い死に追いやつた。しかし、地中海の文明はいまだに健在だ。ヨーロッパが夜の闇に包まれているとき、太陽と多様な文明を誇る地中海は夜明けを待っている。いや、すでに行くべき道に光を投げかけている」。

1951年11月に刊行されたこの本は4カ月で6万冊売れ成功だった。『ルモンド』紙と『フィガロ』紙が本を好評している。『フィガロ』紙のジーン-ゲノはカミュの作品はマルローの『人間の条件』の匹敵する、彼はヒューマニストであると褒めた。アメリカから政治哲学者ハンナ ・アーレントが「本を読みました。非常に良かったです」、ポーランドの小説家ヴィトルド-ゴンブロヴィッチは「われわれは同じ陣営で戦っている」と書いてきた。

52年5月、やっとサルトルが主幹である『現代』誌にフランシス・ジャンソンが『反抗的人間』の書評を掲載した。この20頁にわたる批判は痛烈だった。『ルモンド』紙などの陣営から好評な書評をもらったことは「憂慮すべきことだ」ではじまるカミュ攻撃は徹底的だつた。

彼の考えは「この本は限りなく順応性に満ちており、それぞれの状況に合わせられているが、その結果はアナーキズムの中のあいまいなヒューマニズムである」と糾弾した。ヘーゲルとマルクスが果たした革命への役割の無視は極端すぎる、マルクス思想がスターリン主義を生んだのではなくスターリンがスターリン主義の父である、と反論している。ジャンソンはカミュを偽哲学者、偽革命家であると断罪したのである。

愕然としたカミュは16ページのエッセイを書き『現代』で反論した。送り先はサルトルの肩書、編集主幹であった。「思想の真実性を語るとき、普通、右派か左派かの基準では測らないものだ。もし、真実が右派のほうにあるようなら、わたしは喜んでそれに従う」と書いた。そして、ジャンセンのカミュの文体についてのコメント「美しい文体は右派のもので、左派はスラングで書かなければならない」というのは侮辱的だと抗議し「もし、わたしの表現が一貫していないとしたら、その被害を最小にするためにも良い文体で書いたほうがよいだろう」と皮肉を言っている。

カミュは「歴史的な日に、自分の安楽椅子を動かすことしかしない」編集主幹から批判を受けることにうんざりしている」とも書いた。これは、パリ解放の日にコメディ・フランセーズのオーケストラ席で、安楽椅子に座って寝ているサルトルの姿を揶揄したものだ。サルトルはその日劇場の解放を記念する任にあった。

サルトルはカミュに「親愛なるカミュ君、われわれの友情は容易ではなかった。しかし、これからは寂しいものなりそうだ」と19頁の破門宣告を穏やかに始めている。君はわたしを不愉快にも意図的に非難している、それならわたしも率直そのもので書こうと言い、彼の「尊大で、傷つきやすく、節度に欠ける」パーソナリティを批判した。

サルトルは内容について「もし君の本が哲学的には失格であるとすると、もし急いで集められた二次的知識によるものであったとすると、そして、君の知的推測が不正確であるとすると」とたたみかけ、ヘーゲルを知らないのによくもそんなことがいえるものだと叱責した。

カミュはソ連の人権無視の収容所列島の存在は共産主義の基本的な問題だと指摘したことに、サルトルは「ぼくもこれは受け入れがたいと思っている。しかし、西側のいわゆるブルジョア新聞はこのニュースを毎日のように扱っているではないか」と答えている。サルトルは長期的視点からいうと、すべての反共勢力は犬であると思っていたようだ。そして最後に「君はぼくらの間では半分死んでいる」と言い,もう争いたくないので返答はしないで終わっている。この日以来、二人は絶交し生涯会うことはなかった。

反逆者の勝利

二人の論争の焦点は共産主義にあった。サルトルは党員ではなかったが、人間の顔をした社会主義を信じていた。しかし、彼は引き続きブルジョアの神話、彼らは嘘つきで、搾取者で、俗物で、表面上は人権に賛成だが、事実は植民地主義者であるということを信じていた。カミュをブルジョアに属するということで、敵陣営の者としたのであった。

『知識人の阿片』を書いたアロンはマルクスを徹底して読んでいるが、彼によるとサルトルとカミュのマルクスに関する知識は「同等に不完全である」ということになる。コンバ紙のライターであったアロンは、カミュのソ連についての考えは新しいことではないが、当たっているという。(ケストラーは『真昼の暗黒』を1940年に、オーウェルは『1984年』を1949年に刊行している)

また「二人とも、人間の顔をした社会主義を望んでいたが、サルトルは理論的には暴力を肯定する革命主義者で、カミュはジャコバン派や共産主義の革命の行き過ぎを拒否する反逆者であった」と言う。

カミュがアルジェ共和国紙の記者であったころ、サルトルの小説『嘔吐』と『壁』を称賛し、サルトルはカミュの『異邦人』を褒めている。絶交の10年前のことだが、カミュは哲学者としてのサルトルに警戒心を捨てず、逆にサルトルは「カミュは学校教師のタイプで、哲学者としては役に立たない」と言っていた。サルトルは秘書に、カミュは「メディアのスターだが小型哨戒艇だ」、それに比べると「ぼくは不沈空母だ」と語っていたという。

カミュにはマルローなどの味方もいたが、サルトルの出版界への影響力は強く孤立した。しかし、カミュの伝記を書いたロジェール・キィヨに「この本を書いたおかげで、友人より敵が増えた。敵が増えるのは嫌なことだ、しかし、もういちどやれと言われれば、同じ内容でやるだろう。わたしが信じていることを書いた大事な本だ」と言っている。

ソ連の強制収容所の悲惨を書いた作家にソルジェニーツィンがいる。その著作『収容所群島』は、彼の8年にわたる収容所体験をもとに資料を集めて書いた大作(1973-75)で、筆者の親しい友人だった木村浩さんが翻訳して刊行した。

ソルジェニーツィンが1970年にノーベル賞を受賞したときの、サルトルの談話はブルジョアの授賞だとつれないものだった。ピュウリッツァ ー賞(2004年)を受賞したアンナ・アプレバウム女史の『強制収容所:その歴史』によると、ソ連の収容者人口は5,000万以上だったという。

しかし、サルトルの予測にもかわらず、1989年、ベルリンの壁の崩壊で共産主義のソ連帝国は消滅し、東ヨーロッパは開放された。歴史はカミュが正しかったことを証明した。彼はこの革命が無血だったことを、なにより喜んでいるに違いない。

このエッセイを書くにあたって、以下の著作、記事のお世話になりました。筆者の皆さんへ感謝いたします。”Albert Camus: A Life “ Olivier Todd Alfred A. Knopf 1997, 「ペスト 」カミュ 、宮崎嶺雄訳 新潮社 2017、”Albert Camus : The Rebel” translated by Anthony Bower Penguin Modern Classics ,「異邦人」カミュ、窪田啓作訳 新潮社 2019、「シーシュポスの神話」カミュ 清水徹訳 新潮社 2019、”Albert Camus, Stranger in a Strange Land” Jennifer Schuessler New York Times 2016.3.24, “Sartre and Camus in New York” Andy Martin New York Times 2012.7.14,”Facing History Why we love Camus” Adam Gopnic The New Yorker 2012.4.2、“Albert Camus, le toujours just” Mohammed Aissaoul Le Figaro 2020.1.2, ” Camus: L’ecriture, La revolte, La nostalgie “ Le Figaro hors-serie 2020.1

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー1~39】

| 著者プロフィール 土野繁樹(ひじの・しげき) ジャーナリスト。

釜山で生まれ下関で育つ。

同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。

2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。

|