司馬遼太郎とドナルド・キーン

中央公論社の二人の対談『日本人と日本文化』は、実に面白い本だ。初版は1972年だから、いまから半世紀前のものだが、内容はさすがである。雄大な構想で歴史と人物を描く司馬と、日本文学の極めてすぐれた研究者であるキーンが歴史的視点を入れながらテーマを語っている。

司馬はこの本の「はしがき」の巻頭で、キーンとの関係は「あの戦争を共同体験したという意味において互いに戦友であった」と言う。この戦友は敵味方を超える、歴史家のそれである。その上、日本文化とは何かが二人のテーマだったから、これほど充実した対談になったのだろう。

しかし、二人とも初めは対談をためらっていた。中央公論社長の嶋中鵬二が、司馬に対談提案をしたとき、キーンの専門である日本文学は門外漢である、と思い一度は断っている。司馬の本を一冊も読んでいなかった、キーンにもためらいがあり断った。しかし、司馬が自分の小説を読んで来ないという条件で、対談を承諾したと聞き、キーンは喜んで応じた。それでも、不安があったが、対談がはじまると5分もしないうちに、心配は消え去り新説や「発見」を思う存分にしゃべることができた、と「あとがき」に書いている。

司馬は「日本人と日本文化に関心をもっている同年輩の人間二人が、ふと町角で出くわして、そこはかとなく立ちばなし交わした、という体(てい)にしてくださるとありがたい」と編集者を通じてキーンに伝えている。キーンはこの対談で読者は「私たちと共に楽しい旅行をしてくれたことだろう」、そして「そんな気持ちで読んでほしい」と言っているから、司馬の狙いは見事に当ったといえる。

そんな気楽な調子で交わされた「ますらおぶり」(男性的)と「たおやめぶり」(女性的)、「空海は天才」、「明治維新を構想したサトウ」などを題材にした、この対談の内容を紹介する前に、司馬遼太郎と筆者の関係を語っておこう。キーンとの関係は前号の「ありがとう、キーンさん」で書いたのでこちらをご覧ください。

司馬遼太郎のひとこと

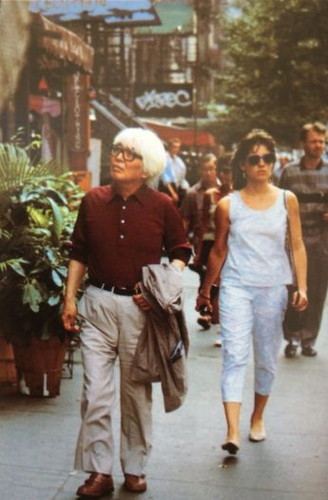

ニューヨークの司馬さん 読売新聞

司馬遼太郎に筆者は3度お目にかかったことがある。1度目は大学生時代だった。1963年、京都駅の2階から下をなんとなく眺めていたら、白髪の司馬が改札口に向かって歩く姿が飛びこんできた。「ああ、この人が司馬さんか」と思った記憶がある。同じ頃、京都駅の同じ場所から、それまで見たことがないほどの美少女を見たことがある。京都駅でなにをしていたかの記憶はまったくないが、作家と美女の颯爽たる姿は忘れられない。

これでは、司馬にお目にかかったことにはならないが、本当の意味でお会いしたのは彼が『アメリカ素描』をだす前年の1985年だった。読売新聞のこの企画を担当していた外報部長の友人が、電話で「司馬さんがアメリカを取材するので、いい人がいないかな」と言ったので、筆者のボスで友人のフランク・ギブニーを紹介したのだった。この本のなかで、カリフォルニア州サンタバーバラのギブニー邸を訪ねた司馬は、彼のことを何カ所かで書いているが、ニューヨークのアイルランド系アメリカ人について語った箇所がある。

『アメリカ素描』は読売新聞の長期連載記事で、筆者が司馬にお会いしたとき、連載執筆中であった。ホテル・オークラのロビーで、司馬夫妻とフランクは再会し、しばし歓談を楽しんだ。その会合のあと、同席した読売の友人は「司馬さんは、ギブニーさんとの話で面白いところをメモするので、食事に出かけるのをちょっと待ってくれ、と言われた」と回想していた。

2頁にわたるその部分を要約すると次のようになる。

「僕の若いころ(1940年代)には、聖パトリックの祝日はアイリッシュのお祭りじゃなくて、もうニューヨークの全市民的な行事になっていましたよ」と、わがフランク・ギブニー氏はなつかしむのである。「あのころのニューヨークは、治安がよくて街じゅうが明るくて、いまとくらべると、うそのような時代だったよ。アイリッシュが多くてね。ゆうずうがききすぎて、平気でワイロをとるのも、アイリッシュばかりでね。いまはユダヤ人と黒人の街になってしまった」

「あのころを思うと」と、ギブニー氏はくりかえした。「まったく江戸時代だったよ。日本人が江戸時代を思うときに、人情も秩序感覚も風俗もちがう世と思うだろう?あれだよ」。声が、自分自身にささやくように低くなっている。この大ジャーナリストは、むかしを懐かしんでいるのか、いまを嘆いているのか、そのあたりは表情からうかがいようもない。ともかくもアメリカ社会ははげしく変わる。タフにそれを受け容れねば生きてゆけないということを言おうとしているようである。

現場にいた筆者は、ささやくように低くなったフランクの声を聞いて、こんなことが書ける司馬は凄い作家だと思った。

3回目に司馬にお会いしたのは、大阪ロイヤル・ホテルだった。ステーキを食べながらのフランクとの対談だった。開口一番、司馬は「ギブニーさんの『太平洋の世紀』読みました。おもしろかった」と切り出した。忙しい体で、もう読まれたのかとおどろいた。この対談は「文明のかたち」:アジアも「絶対」を学ぶと世界がみえるだろう、というタイトルで文藝春秋(1993年8月号)からでている。

司馬は「伝統的な日本人、中国人、韓国人もアブソルーション(絶対、普遍)が分かりにくい」と言う。フランクは「絶対主義ですね」と受け、キリスト教の絶対主義が西洋社会の基礎になっていると応じる。だから、日本人に「ここにある物を白か黒に分けよ」と指示すると、頭の中で、灰色の部分を考えてしまうから、二者択一はできないと言う。

司馬はたとえば天安門事件について、問題を人権論でとらえると「人権蹂躙の黒白明白な答えになるが、日本人には事情論が出てきてどっちつかずの灰色に見えざるを得ない」と答える。フランクが「過去も現在も欧米の政治、世界的対話はすべて絶対主義に基いている」が「その伝統が薄れてきている」と言う。

司馬は「しかし、基本的にはのこっているのでは」と問うと、フランクは「この絶対的価値観は神からの授かり物で、社会的価値観はその次にくるもので、日本にあるのは、まず社会である。だから和を尊重するあまり、正義がないがしろになる場面もある」と言う。最近では欧米人の間にも社会的価値を第一に考える人が増えてきたので「彼らはその相対主義が西洋の基盤を崩していることに気づいていない」と言っている。

この対談は硬軟とりまぜたものだが、上記は「文明のかたち」の硬で下記は軟のエピソードである。

ギブニー 1948年に米誌『タイム』の特派員として、モスクワに派遣されることが決まった。そこでワシントンのソ連大使館に行ってビザを頼みました。大使館員と話をしているうちに、私が「ロシア人は、西洋人ですか東洋人ですか」と質問したら、相手は「俺は西洋人だ」と怒ってしまい、ビザはもらえなかった(笑)。

司馬 まずかったですね(笑)。いまでもソルボンヌの東洋語学校では、ロシア語は東洋語に入っているらしいですね(笑)。

ギブニー ロシア人にとっては、侮辱なんですね。

司馬 だからこそ、ゴルバチョフさんは「我々はヨーロッパの家系の

ひとつの家に住んでいる」と懸命に発言しました。西の方では、ひょっとするとロシアはアジアだと思っているかもしれないと・・・(笑)

対談が終わったあと、筆者は司馬さんをロビーまでお送りした。そのときの会話は今でも忘れられない。「私はギブニーさんのもとで、25年働きましたが、実に面白い人ですね。」と言うと、彼は「これは凄いですね」と言い「もし私が書いた本でほしいのがあれば、いつでも言ってください」と提案してくれた。本をお願いすることはなかったが、フランクとの関係をこんな言い方で褒めてくれた人はいない。

「ますらおぶり」と「たおやめぶり」

『日本人と日本文化』の対談は1971年に3日間にわたって行われている。最初の日は、二人は奈良の平城京址で会い、そのあと奈良の宿で酒を飲みながら対談した。二度目は京都の銀閣寺で会った。その夜は三日月でおあつらえむきの風景であった。三度目は大阪の適塾で会い、そのあと船場の料理屋で話した。対談のテーマにふさわしい場所の選択である。

以下、筆者が選んだ対談のハイライトを紹介しよう。引用は短くしているので、ご容赦を。

キーン 「日本の歴史を眺めておりますと、あらゆる面に外国文化に対する愛と憎、受容と抵抗の関係があるように思えます。たとえば『源氏物語』を読みますと、「唐めきたり」という形容がありますが、これは悪い意味です。要するに日本らしくない、わざとハイカラな姿をしている。そういう意味になります。『源氏物語』のなかにも中華文化崇拝のところがありますが、やっぱり抵抗もありました。だからこそ、『源氏物語』という小説は立派な文学として生まれたと思います。

司馬 それは同感ですね。清少納言なんか、唐めいたことがじょうずな人で、『枕草子』なぞで、唐めいたしゃれ方をしてますね。それが彼女の小股の切れ上がったような感じになっていくわけですけど、「唐めく」は「いいことだ」ということと、「なにをキザなこと言ってやがるんだ」という、二つの振り子ですね。

キーン 『万葉集』を読みますと、「ますらおぶり」の歌はかなりあります。大伴家持さえも、そんな歌をよみましたが、『古今集』になると、そういう歌はひじょうに少なくなるのですね。やっぱり「たおやめぶり」の歌人になったようです。男でも女でもまったく同じものを書くようになりました。男の人が女性としてものを書きました。紀貫之はその一例にすぎないのですけれど、しかし女性が男に扮してものを書いていることは、全然ないと思うのです。

司馬 そうですね。まったくありませんね。話は飛びますが、にわかに日本文学に「男性」が出現するのは、近世では芭蕉においてですね。明治以前の詩人、芭蕉と西行を比べると、西行のほうが「たおやめぶり」がわずかに残っている感じがする。いかがですか。

キーン 賛成ですね。芭蕉の俳句を読みますと、「私」というような言葉はでてこない。ひじょうに公平、客観的にものを見る。彼はひじょうに男性的であって、中国盛唐期の詩人の杜甫のような偉大な詩人が書くようなものを書いた。だいたい日本では中国の詩人といえばまず白楽天だったでしょう。これはかなり女性的な面の勝った人ですね。杜甫にはそれが全然ない。芭蕉になってはじめて杜甫のよさがわかるようになった気がします。

司馬 芭蕉は体質的に杜甫がわかるようにできていたんでしょうか。

キーン 完全に杜甫の言うことに賛成もしていなかったでしょうけれど・・・・。『奥の細道』のなかに、杜甫のひとつの句を引いて、「国破れて山河あり城春にして草青みたり・・」と詠み、笠の上に座って「夏草や兵どもが夢のあと」と結んでいますね。これは彼のいちばんの名句かもしれない。

司馬 明治以降の文学でも、「ますらおぶり」と「たおやめぶり」を比較してみると、子規はやはり「たおやめ」で漱石は「ますらお」でしょう。漱石は若いころ、子規をからかうんですよ。「とかく、大兄の文はなよなよとしての婦人流の習気を脱せず・・・」とか「毎日毎晩書いて~書き続けたりとて小供の手習いと同じことにて」とか言って、からかっています。

キーン しかし、きっと子規は、自分は「ますらおぶり」の権化だと思っていたのでしょうね。

司馬 そうなんですよ。そのあたりがおもしろいところですね。東京へ出てくるときは、将来、総理大臣になるつもりで出てくるのですから。落第を繰り返して結局は文学を選ぶわけですけれども、ただ文学をやるだけではしょうがない。西洋の美学をとり入れて、文学革命を起こそうと考える。これもやっぱり「ますらお」の道でしょう。それで、俳句を見直してみよう、というんですから。

子規は日清戦争のときには従軍したくてしょうがない。子規の病気をみんな心配しているのに。当時、彼は雑誌『日本』の記者をしていましたが、社長の陸羯南もついに根負けして従軍を許すと、「生来、稀有の快事に候」と喜んだ。彼一代は「ますらお」のつもりでおったんですけれど、文章を見ると、これはじつに「たおやめ」ですな。

キーン 大ざっぱにいうと、明治文学は、ともかくはじめのうちは男性的な「ますらお」の文学であった。新しい世界、新しい日本をつくる、という気概に燃えていた。そういう意味では、奈良朝の雰囲気に似ていたかもしれませんがね。しかし、明治も子規の時代になると、ちょっと雰囲気が変わってきた。

司馬 やっぱりもとの「たおやめ」に戻ろうとしていすね。

キーン 戻ってもいいという余裕ができた。

司馬 戻ってもいいという余裕―か。これはおもしろいな。

司馬は上記のやり取りの前に、上代日本人は「ますらおぶり」を中国言語から学んだのでないか。だから原型的には日本人は「たおやめぶり」の民族ではないのか、と言っている。ただし、彼は「たおやめ」をシンが弱いと否定的にとらず、愛情表現の仕方ではシンの強さを示すととる。そして、勇気と節操のある人は「たおやめ」に多く、「ますらお」はするっと転換すると言う。

空海の天才

司馬 さきごろ中央公論社の『書道藝術』全集に、私は空海のことを書いたのですが、空海は昔からどこか不愉快な人物で、どうも肌に合わないと思っていたのです。ところが『空海全集』を読んでおりまして、十分の一を読んだところで空海はおもしろい人物だと思いはじめ、最近はいやな人物からおもしろい人に変わってしまったのです。

あの人は、30歳のころ中国へ行くのですが、はっきり目的を持って、つまり密教をとり入れようと思って行ったのですね。密教というのはあれはほんとうは、仏教ではなくバラモン教でしょう。お釈迦さんが教祖としてじゃありませんね。お釈迦さんではなく、架空の大日如来を教祖にしているのですから、私は、インドの土俗宗教だと思うのです。

キーン 私が日本の宗教のなかでいちばんひかれているのは真言密教ですね。高野山へ行きましても、もちろん何回も雷が落ちて、昔の面影はほとんど残っていないのですが、そこだけは国際的な雰囲気がひじょうに強いと思いました。

司馬 そうですか。高野山が国際的とはきがつかなかったし、おもしろいですね。

キーン もちろん私は、いろいろ日本的なものは大好きですけれど、宗教というものは国際的であるべきだと思うのです。またすぐれた宗教はそういうものだと思います。その点、高野山はやっぱり国際的です。

司馬 そう言われてみると、高野山の雰囲気は、なにか広い感じがしますね。

キーン この前、私ははじめて東寺へ行きましたが、やっぱり真言という仏教はすごいなと感嘆しました、10年前にも行ったことがあるのですが、そのころはまだお堂を公開していなかったものですから、この前はじめて講堂のなかに入って仏像群をみることができたのです。私もはじめは空海について司馬さんとまったく同じような考えだったものです。弘法大師(空海)のことを勉強しはじめたときに、弘法大師と伝教大師(最澄)との関係を知って、空海がとても不愉快でした。最澄はそれほどの学者ではなかったでしょうが、どうも人間的には立派だったと思うのです。空海のほうは、はるかに頭はよかったでしょうけれど、人物は感心しませんでした。

司馬 空海の人間には、いや味が濃厚ですね。

キーン まったくそうです。しかしいまは、あんな天才は、世界歴史の

なかにもいないと思うようになりました。

司馬 最澄は秀才というほどでしょうけれど、空海は天才ですね。

筆者は司馬の異色の名作『空海の風景』を再び読んだ。評伝のかたちをとるこの小説は、平安朝の時代史のなかで、密教とは何かについて教示してくれる本だ。司馬はこの小説のテーマは「天才の成立」であると言っているが、空海を「日本の歴史のなかで民族社会的な存在ではなく、ただひとり人類的な存在だった」と称えている。真言宗の開祖としてだけでなく、後の世にこれほど文化的影響をあたえた人はいない。

空海は「儒学は世俗の作法」だと切り捨て、釈迦の解脱とは逆の道を選び、現世を肯定した。自然と人間の生命を驚嘆賛美する真言の言葉を知ったとき喜悦した。大日如来は知恵と慈悲からでき上がっている。そして、無限なる宇宙のすべてに内在している。釈迦が感じた宇宙は飢餓や老病苦死だが、空海の宇宙は万物に聡明でいたわりぶかい。真言密教は「釈迦後の一大発展形態ではないか」と彼は考えるようになった。

空海は唐の長安で『理趣経』を知る。この本は、性欲はいやしむべきものではなく、性欲そのものも光輝く仏(ほとけ)であるという。釈迦が聞けば卒倒しそうな次元にまで、空海は人間の生命の賛美に転じた。『理趣経』は空海の根本経典のひとつである。

当時の長安は世界一の国際都市であった。このなかで、空海は文明と人類を体験することができた。国家や民族という瑣々たる(空海の好きな用語)特殊性から抜け出して、人間を考えた数少ないひとりであった。

キーンはこの対談で真言密教に魅かれ、高野山は日本で最も国際的だと言っているが、彼はのちに真言宗徒となり、東京都の西ヶ原にある小さな無量寺に墓を建て眠っている。

明治維新を構想したサトウ

司馬 これは文学的な、あるいは文化的な人物ではないですが、政治的な人物として最も評価すべきは、やはり幕末に来たアーネスト・サトウ(1843-1929)でしょうね。彼は偉い人物です。サトウは香港で中国語をマスターして1862年に日本にやってきて、1年か2年くらいで候文まで書けるようになった。

当時の幕府というのはフランスを立てています。幕府がオランダから乗り替えた次の列車はフランスですからね。フランス公使ロッシュ(1809―1901)が日本に来ますと、日本はこのままではだめだと言って、一種の志士的気分になります。将軍の周辺の人々に徳川家を中心に郡県制度をしけばいい、徳川家がいわば世襲の大統領になる。ナポレオン3世という例がある。あれで行きなさい、ということを教えるんですね。わたしは、これは誠心誠意教えたと思うのですよ。

ところが、横浜にいる二十二,三歳のアーネスト・サトウは、日本が国際社会に出て行く上で、まず清算すべきは、幕藩体制であり将軍家である、と思うわけです。中央政権を、江戸を中心にしてはしょうがない。京都を中心にした制度にすると、百姓、町人まで天皇の家来だということで、江戸的な階級制度が一掃されるだろうと、サトウは考えたらしい。はじめて、将軍は皇帝ではないと考えたのはサトウでした、これを若い彼が抜群の日本語力で見抜いたわけです。

サトウは、当時、横浜で発刊されていた週刊の『ジャパン・タイムス』、日本の将来のヴィジョンを書く(1866)。その文書を、日本語に訳して、何千枚かを配った。それを西郷隆盛が一生懸命読んで、彼らのヴィジョンとなった。これは「英国策論」として知られる明治維新の原型になるようなエッセイなのです。だから、日本人はもっと彼を認めなければいけません。

サトウは、明治維新は自分の作品だと思っています。じじつ彼が西郷に匹敵するほどの志士として存在したことはたしかです。明治維新政府の大官がもう彼を必要としなくなった。それに腹が立っている。これはぼくはひじょうにわかる。おれになぜいろいろありがとうと言わないのか、ということですよ。それからもう一つは、サトウは分裂症的な性格でひとつのことに凝ったら凝り屋でうんと凝って、そのあとはケロッと忘れているタイプですね。あれもあったかもしれない。

キーン しかし、そういう傾向は、日本に来たあらゆる外国人に認められると思います。たとえばフェノロサもそうだったし、バジル・ホール・チェンバレンもそうでした。だいたい理由は同じじゃなかったかと思います。ともに日本で大きな仕事をやって日本人に尊敬されました。しかし、弟子を作って、弟子がだんだん自分のやったこともできるようになると、もうその人は日本では必要でなくなるわけです。;

フェノロサの場合は明らかにそうでしたね。彼がはじめて来日(1888年)したときは、日本では国宝が売られている時代でした。いま京都に住んでいる私の親しい友人の祖父にあたる人が、明治5年に宣教師として京都に来たときに、知恩院のお坊さんに「大きな鐘があるがいりませんか.売りたい」と言われたそうです。それがあとで文化財になった知恩院の鐘です。その人は、「結構なものですけれども、うちには大きすぎます」とおことわりしたそうですが・・・・(笑)(註;これはオーテス・ケーリの祖父のこと)

チェンバレンの場合は、彼は東京大学最初の日本語学の教授ですが、やがて日本人がとってかわるようになった。それで、晩年はもっぱらフランス文学を勉強し、彼の最後の作品はフランス文学の美しい詩と、その研究だったようです。ジュネーブに住んでいましたが、もう日本のことは全然考えていなかった。ちょっと信じられないような話ですが、そういうことはあるのです。若くてひじょうな成功をおさめて、日本で有名になっても、日本の生活はあとは苦しいです。いくらコツコツ勉強しても、もうたいした存在にはなれないでしょう。

一番のよい例はハーンでしょう。ハーンは、日本の市民になって小泉八雲となったとたんに月給が半額になったのです。外国人として特別に優遇されなくなって、彼は驚いたでしょう。これはとくに明治時代によくあらわれた現象だと思います。

私のコロンビア大学での恩師ジョージ・サンソム卿は、チェンバレンを尊敬していました。サンソムは若いとき外交官として日本に来ました。はじめての任地は北海道でしたが、そこで『徒然草』の翻訳をやりました。そのあと『日本文化史』などすぐれた著作がありますが、私は先生に、なぜ忙しい外交官であのような著作が書けたのかと率直に聞きました。すると「あのころはほとんど仕事がなかったのだよ。要するに月に1回ぐらいイギリスから船が入港して三日ほど忙しくて、あとはまた暇だったのさ」と古き良き時代を回想されていました。

太平洋に架けた橋

東寺のキーンさん

この愉快な対談をキーンは40年ぶりに読み、内容について自分の大胆さに驚きつつ、司馬がこのような機会を与えてくれたことに感謝している。司馬は自分の小説は読むなと言いながら、キーンの著作は読んでいた。したがって、どんな話題に彼が最も関心を寄せるかを心得ていた。あとで、彼はそれに気づく。以後、キーンが体験する司馬の心づかいの最初だった。(『思い出の作家たち』:谷崎、川端、三島、安倍、司馬)

対談から10年後の1982年に、朝日新聞が主催したキーンが同席した宴席で、酔った司馬が社長に「朝日はよろしくない!」と大声で言い「明治時代もよろしくなかったが、夏目漱石を雇うことで、よい新聞になった。朝日をよくする唯一の道は、ドナルド・キーンを雇うことである」と続けた。誰もが司馬の発言を酒の上での冗談と受け取った。

1週間後、同社の論説委員の永井道雄から連絡があり、朝日が司馬の助言に従うという。ポストは客員編集委員だった。キーンは驚いたが、非常に光栄に思い引き受けた。筆者は司馬のウルトラ人事介入にびっくりしたが、キーンは朝日に10年いて、『百代の過客』など4つの長編連載を書き見事に貢献している。

キーンは『思い出の作家たち』で、自分は司馬の著作を高く評価しているが、なにより彼は「素晴らしい人間であった」と言う。それは、「歴史を通じた冷静な認識によって、日本とは、日本人とはと問い続け、その著作だけでなく、人となりで国民を鼓舞したのである」と書いている。

1992年、彼はライフワークといわれる『日本文学の歴史』18巻を刊行し、その後も健筆は衰えることはなく『明治天皇』などをだし評判になった。筆者が晩年のキーンの作品のなかで注目したいのは、小田実の小説『玉砕』を翻訳したことだ。三島由紀夫の『宴のあと』以来、35年ぶりの小説の訳だった。

小説のテーマはパラオのぺリリュー島で全滅する日本軍のことである。アッツ島で玉砕作戦を体験したキーンは、世界の人々にこの本を読んでもらいたいと思った。日露戦争で日本兵は捕虜になっても、恥辱とは思わず日本に帰国したのに、太平洋戦争では、”生きて虜囚の辱めを受けず”と洗脳され死んでいった。キーンはこの昭和軍部の作戦を批判する。英訳本は2003年にニューヨークで出版され、BBCワールド・サービスでラジオ・ドラマとして放送され世界で、4000万以上が聴いたという。小田の葬儀で、キーンは友人代表で弔辞を読んでいる。

<この対談のまえがきで、司馬は「二人は戦友だった」と書いた。このことについて、キーンはどう思ったのだろう。戦争中、司馬は大日本帝国の満州牡丹江で戦車隊の下級士官、キーンはアメリカ海軍の情報将校であったが、敵味方で会ったこともなかった。しかし、彼は「司馬は正しかった」と言う。なぜなら、「あの悲惨な戦争な体験を分かち合っており、その体験が二人を変えたのだから」。キーンは戦争があったから日本語を学び、それが生涯の仕事となり、司馬とも友人になることができたからだ。

キーンによると、司馬は「戦争の原因となった国家主義への憎悪」を抱いていたという。これもまた、平和主義者でコスモポリタンのキーンが強く共感するところであった。その意味で、二人は太平洋に橋を架けた戦友だった。

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー1~39】

| 著者プロフィール 土野繁樹(ひじの・しげき) ジャーナリスト。

釜山で生まれ下関で育つ。

同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。

2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。

|