ウッドワードが描くトランプの実像

筆者はウッドワードの最新作“Fear:Trump in the White House”(恐怖:ホワイトハウスのトランプ)が刊行された9月11日、キンドル版で読み始め3日かけて読んだ。これはおどろくべき本だ。

プロローグから仰天する。ゲイリー・コーン経済担当補佐官が、大統領執務室の机の上にある署名待ちの、韓国大統領への米韓自由貿易協定の破棄を一方的に通告する手紙を、密かに盗む場面からこの本は始まる。平常なら、これは懲戒免職ものだが、コーン(ゴールドマン・サックス前CEO)は国益のためにやったと胸を張って語っている。

大統領が署名する書類はすべてロブ・ポーター主席秘書官をとうして処理されるのだが、その手紙は何者かによってトランプの机の上に置かれていた。コーンとポーターは組んで、大統領が衝動的に決めた危険な指示を何度もブロックしたという。

ポーターは「自分の仕事の3分の1は、大統領の危険な考えを‘それはあまり良いアイディアではない’と説得することだった」、「毎日、われわれは崖っぷちを歩いている気分だった」と語っている。それは国益を守るための行動だろうが、“行政クーデターであった”とウッドワードは書いている。

トランプは、ホワイトハウスのマシーンは円滑に機能している、と繰り返し言ってきた。しかし、現実はまったく逆で、世界最強国の中枢は、大統領のツイッター政治で大混乱、神経衰弱になっていた、その最大の原因は大統領のパーソナリティと無知にある、とウッドワードは診断を下している。この本はアメリカ国民への警告の書だ。

続きを読む魔女の狩人 トランプvs情報機関

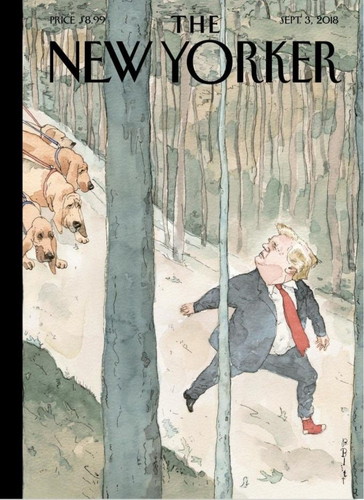

The New Yorker 2018・9・3号 Barry Britt

この諷刺画は米国のニューヨーカー誌の最新号のカバーである。これは、ロシア疑惑を調査する特別検察官ミュラーが、トランプを追い詰めている光景だ。8月21日は、トランプにとって最悪の日となった。

ミスター・フィックサーと呼ばれた、トランプの個人弁護士マイケル・コーエンが、ボスが性的関係をもった二人の女性、モデルとポルノスターへの口止め料を、選挙前に大統領の指示で支払ったと、裁判で宣誓証言したからだ。そのカネはトランプの選挙本部からでているので、これは選挙法違反となり、大統領が罪を犯したことになる。

その日の裁判でコーエンは、脱税、銀行詐欺でも有罪を認めたので、法律的には65年の監獄入りとなる。これでは破滅だと、彼は検察と司法取引をして口止め料に関して事実を認め、最大で5年3か月の刑で手を打ったようだ(判決は12月)。トランプの秘密を知る立場にあったコーエンが、大統領の脱税などをしゃべるとさらに問題は大きくなる。

その日、トランプはダブル・パンチを浴びている。というのも、トランプの選挙対策本部長だった政治ブローカー、ポール・マナフォードが、これまた脱税と銀行詐欺で有罪判決を受けたからだ。彼は9月に再び、外国エージェント登録法の違反容疑などで裁判にかかるが、有罪判決がでると禁固240年の判決の可能性もある。ロシア疑惑の核心を知ると思われているマナフォードは、減刑を求めてミュラーと司法取引をして、トランプに不利な証言をするかもしれない。これら二人の“知りすぎた男”のわが身可愛さの謀反はトランプには脅威だろう。

続きを読む英王室に新風 しかし、政治はどん底

ロイヤル・ウェディング ハリー王子とメーガン Gareth Fuller AP

英王室のハリー王子とマークル・メーガンの結婚式は5月のそよ風のように爽やかだった。ブレグジット(英国のEU離脱)で英国民が二つに分裂し、その行く先に暗雲が漂い重苦しい空気が支配するなか、久しぶりの明るい出来事だった。それも王室の人気者ハリーと魅力的なアメリカ人女優メーガンの婚礼だから、英国だけでなく世界中の関心を集めた。この華麗な儀式とパレードのテレビ視聴者は20億人というから、英王室は最高のソフトパワーである。

国籍は米国、人種は白黒混血、そのうえ離婚歴があるメーガンを,血統と格式を重んじる英王室が家族の一員に迎えたのは革命的なことである。ウィンザー城内の教会で行われた結婚式は、アメリカの黒人主教マイケル・カリーが愛について型破りの説教をし、黒人作詞・作曲家ベン・キングのStand by me や黒人霊歌が唄われるという極めてアフロ・アメリカ色の濃いものだった。英米は歴史的に“特別な関係”にあると言われてきたが、英国民の大多数はトランプを嫌っているから、関係はぎくしゃくしている。しかし、その日、ハリーとメーガンは英王室とアメリカの黒人社会を、真に親密な関係に結んだのである。

続きを読む英国EU離脱の大誤算

「ヨーロッパにはもううんざりだ」 The Guardian Illustration by R Fresson

筆者はパリから南へ下り500キロ、中世の教会と城があるのどかな村で暮らしている。この国の大多数のコミュニュティと同じように、村役場にはフランスの三色旗とEU旗が掲げられている。人口わずか350人だが、美しい田園風景に魅せられて移住してきたEU(欧州連合)市民も多い。イギリス人、オランダ人、ベルギー人、リトアニア人、スウェーデン人と10家族はいるだろう。

村の友人リチャードは英国の元判事、若い頃は沖縄で空手の修行をし、英語で俳句を詠む親日家だ。そのリチャードが英国のEU離脱に愛想をつかして、昨年暮、アイルランド国籍をとった。彼の先祖がアイルランド貴族だったという背景はあるにしても、わずか数か月でパスポートを入手した。かくして、筆者の身辺にもBrexit(ブレグジット:Britain 「英国」とexit「出口」の掛詞で英国のEU離脱の意)の余波が押し寄せてきている。

国民投票によるEU脱退の決定は、英国戦後史における最重要な出来事ではなかろうか。英国の歴史家サイモン・シャーマ(BBCテレビの秀作シリーズ「英国史」のライター兼プレゼンター)は「現代史上、強制されてもいないのに、自国を最大に傷つけるかつてない行為だ」と言っているが、筆者はまったく同感だ。

今回のエッセイの前半では、英国とEUの歴史的関係、イギリス人のヨーロッパ観、イギリス人の自画像を素描する。なぜなら、筆者はこれらの要素が国民投票で離脱派が勝利する上で、大きな役割を果たしたと思うからだ。

この部分では、作家ジュリアン・バーンズの秀逸エッセイ‘英国人による英国論’、タブロイド紙がイギリス人のヨーロッパ観に与えた決定的な影響、 映画「ダンケルク」と「チャ―チル」が離脱派の‘戦旗’になる時代錯誤を紹介する。

後半では、「英国EU離脱の大誤算」の軌跡を追ってみる。国民投票から22ヵ月後の現在から振り返ると、メイ首相は大迷走をしたあとEU市場にUターンをせざるを得なかったということになる。迷走の原因は、自国の実力への過信だった。EUを脱退しても、米国、中国、インドなどと貿易協定を結べば市場を確保できると考えていたが、それは幻想だった。

3月にブリュッセルで合意されたEU・英国間の離脱協定は、英国の事実上の降伏に終わっている。英国はEUと離婚はするが、市場確保のため密接な関係を続けたいのだから、新貿易交渉でもその立場は弱い。英国のさらばEU列車はこのまま走り続けると、来年の3月29日に終着駅に到着し正式離婚になる。EU残留派の巻き返しで一波乱あるのだろうか。

続きを読むカズオ・イシグロの肖像

Reuter/Mike Segar

「イシグロのノーベル賞記念講演がはじまったわよ」と居間の妻から声がかかった。ストックホルム大学で学び、スェーデンの経済紙「ダーゲンス・インダストリ」の東京特派員だったヤードは、スウェーデン人だからノーベル賞への関心が高い。二人はSVT(スェーデン公共テレビ)の生中継のテレビ画面にくぎ付けになった。イシグロの50分間のスェ-デン・アカデミーのホールでのこのスピーチは内容豊かで感動的だった。

筆者の友人で、イシグロの7冊の小説すべての邦訳版を刊行している早川書房社長、早川浩さんが500人の聴衆の最前列に座っていた。イシグロと17年間付き合いのある早川さんは、彼の親友でもある。筆者はその夜、早川さんに「素晴らしいスピーチでした。川端康成、大江健三郎を超える内容です。イシグロさんは21世紀のコスモポリタン作家ですね」とメイルを入れた。

続きを読むマクロン大統領の実像 救国の人か蜃気楼か

エマニュエル・マクロンは半年前、第二次世界大戦以来、政権を担ってきた左右の既成政党を打ち破り、フランス史上、ナポレオンに次ぐ若いリーダーになった。1年前に、彼が大統領選に立候補したとき、誰も彼の勝利を信じる者はいなかった。この奇跡のような政治ドラマに世界中が沸いた。

マクロン大統領の誕生でEU(ヨーロッパ連合)は救われた。もし国民戦線のマリーヌ・ルペンが勝っていたら、フランスはEUを離脱し、この国はトランプ化していただろう。イギリスは国民投票でEU離脱、アメリカはトランプを大統領に選ぶという“国家的ハラキリ”をしたが、フランスは理性の選択をしたと言える。

フランスはマクロンの登場でダイナミックに変貌し始めている。とくに外交においてそうだ。彼はプーチンとトランプを相手にして一歩も引かない。しかし、見解はちがっても信頼関係をつくる努力をする。彼は大統領になって間もなく、プーチンをベルサイユ宮殿に招いた。最高の歓待はしたが、共同記者会見でプーチンを前にして「選挙キャンペーン中に、ロシアがわが陣営にサイバー攻撃をかけフェークニューズを流した」と言ってのけている。

続きを読む歴史探訪 その18 米中関係の行方 トランプvs習近平

北京再訪

筆者は、先日、37年ぶりに北京を訪れた。1980年の北京は人民服と自転車の灰色の世界だったが、高層ビルと車が溢れるカラフルな近代都市に大変貌していた。なにせ、1980年の中国のGDPは世界の2%で、今ではアメリカの16%を追い抜き18%(IMF)だから、その大躍進のスピードには仰天するしかない。

5月の滞在中、習近平の新シルクロード計画「一帯一路」の大国際会議が開かれていて、工場が閉鎖され、連日の青空でラッキーだった。いつもスモッグに悩まされている北京の知人は「毎日、国際会議をやってくれたらなあ」と嘆いていた。

1980年、筆者はブリタニカ国際年鑑の編集長をやっていた。今は亡き師匠フランク・ギブ二―が、前年、鄧小平に90分のインタビューをして、それをまとめた「近代化への確信」というタイトルの寄稿記事が入った年鑑(日本版)を、当時、創立されたブリタニカ中国版百科事典の編集局へ渡すのが任務だった。

編集局へ連絡すると、滞在先の友人のAP支局長ジョン・ロドリックのアパート兼オフィスに梁編集次長(清朝末の開明派ジャーナリスト梁啓超の孫)がやってきて、本を渡ししばらく懇談した。彼が、大学でフランクリン・ルーズベルト大統領のニューディールを研究したと言っていたのを覚えている。

編集局を表敬訪問したいと思い、彼にその希望を伝えると、「お客を迎えるようなオフィスではないので」と断られたが、今から思うと、よほど粗末なオフィスだったのだろう。

表敬訪問はできなかったが、姜椿芳総編集長から、妻とともに北海公園にある宮廷料理店に招かれ、西太后のお好み料理をご馳走になった。忘れがたい愉快なひと時だった。その日の編集長以下4人の幹部は全員、文化大革命の犠牲者で紅衛兵に虐待され入獄体験のある人々だった