カズオ・イシグロの肖像

Reuter/Mike Segar

「イシグロのノーベル賞記念講演がはじまったわよ」と居間の妻から声がかかった。ストックホルム大学で学び、スェーデンの経済紙「ダーゲンス・インダストリ」の東京特派員だったヤードは、スウェーデン人だからノーベル賞への関心が高い。二人はSVT(スェーデン公共テレビ)の生中継のテレビ画面にくぎ付けになった。イシグロの50分間のスェ-デン・アカデミーのホールでのこのスピーチは内容豊かで感動的だった。

筆者の友人で、イシグロの7冊の小説すべての邦訳版を刊行している早川書房社長、早川浩さんが500人の聴衆の最前列に座っていた。イシグロと17年間付き合いのある早川さんは、彼の親友でもある。筆者はその夜、早川さんに「素晴らしいスピーチでした。川端康成、大江健三郎を超える内容です。イシグロさんは21世紀のコスモポリタン作家ですね」とメイルを入れた。

筆者はノーベル財団を訪れたことがある。1973年1月のことである。当時、「ブリタカ国際大百科事典」日本版を刊行するために設立されたTBSブリタ二カ社で、購読者サービスのための雑誌「WORLD」の編集長に任命され、創刊号にふさわしいネタ探しをしていた。ストックホルムの街を散歩していたら偶然、ノーベル財団の表札がかかっている建物に出くわし、”ああそうだ、ソルジェニーツインのノーベル文学賞記念スピーチが公開されたのは去年だったな“と思いだし、その原稿を手に入れ掲載しようと考えた。

思い切って建物に入り、財団のスタッフに自己紹介をして用件を告げると、彼女はいとも簡単にスピーチのコピーを渡してくれた。新米編集長の初仕事だったので嬉しかった。これは、創刊号に「現代における文学の使命」とのタイトルで、筆者が親しかったソルジェニーツィンの『収容所群島』の訳者、木村浩さんの訳と解説で掲載した。新婚旅行中に思いついた企画だから懐かしい。

さて、世界はトランプ米大統領の登場で、悪しき部族ナショナリズが復活し、歴史の大逆流現象が起こり、暗いニュースが続いている。しかし、昨年暮のイシグロのノーベル文学賞受賞は数少ない明るいニュースだった。今回の「21世紀探訪」ではイシグロの肖像を描いてみよう。

エゴのないアーティスト

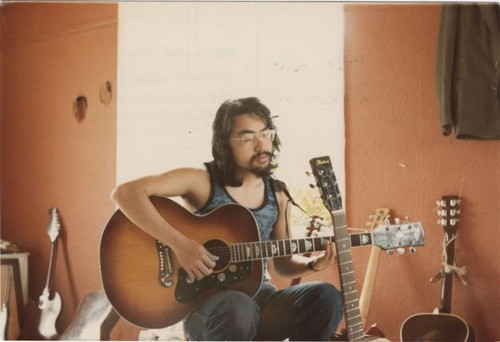

ロック・スターを夢見ていたイシグロ The University of Texas in a Austin

イシグロの親友で40年にわたる付き合いがあるロバート・マクラムは、20年間、英語圏で最高の文学出版社といわれるロンドンのフェイバー&フェイバー社の編集長だった。現在は小説家である彼は、イシグロの4冊の作品(『遠い山なみの光』『浮世の画家』『日の名残り』『充たされざる者』)を編集しているから、彼のことを最も良く知っている人だろう。その彼が英国のガーディアン紙に「わが友カズオ・イシグロ:深い信念をもつ、エゴのないアーティスト」と題するイシグロの肖像を描いたエッセイを寄稿している。以下は彼が見たノーベル賞作家のポートレートである。

わたしが彼に初めて会ったのは1979年、フェイバー社のロビーだった。当時、わたしは若い編集者で新人タレントを探していた。イシグロはイースト・アングリア大学の創作科を卒業したばかりで、ギターとオリンピアの小型タイプライターを抱え、長髪、着古したジーンズ姿だった。彼の野心はボブ・ディランのようなシンガー・ソング・ライターになることだった。(彼は今でも毎日のようにギターを奏でる)

彼はわたしに3つの短篇小説を渡した。わたしはこの原稿を長い間読んでいないが、妙に心をかき乱されたことが忘れられない。それは、格調の高い英語と日本の散文スタイルの奇妙な組み合わせで書かれたストーリーだった。疑いもなく、それは若き作家の新しい声であった。その後、彼のエージェントから処女作『遠い山なみの光』の原稿を受け取り、わが社はためらうことなく当時としては破格の1000ポンド(註、約50万円、当時の大卒の平均初任給は10万円)を支払った。

イシグロは友人の間ではイッシュと呼ばれる。彼は細やかに心を配り、注意深く、控えめで、礼儀正しく、どんな状況でもニュアンスに満ちている。彼は人生においても、書くことについても小さなことにこだわらない。深い信念の男ではあるが、彼はエゴのないアーティストと言ってもいい稀な存在だと思う。

イシグロが作家になった頃、彼はロンドンにあるホームレスのための慈善団体で働いていた。そこで、彼はローナと会い結婚したのだが、その披露宴は簡素なものだった。宴席には,仲間が道すがら摘み取った桜の花が飾られていたのを想いだす。イッシュの価値観の多くは、この時期に形成されている。彼はそのことを意識して「自分の価値観は必要以上に、仲間のソシャル・ワーカーへの共感に基づいているかもしれない」と言っている。彼はその理想主義を実現する行き先を失くした70年世代に属している。

イシグロはほとんど次作について語らない。わたしは原稿について彼と何百時間も意見を交わしたが、次の企画について詳しく聞いたことはない。その内容について、語りあったこともない

しかし、1987年のある日、彼がPGウッドハウス(註、20世紀の英国諷刺作家)の小説を読んでいるが、執事ジーブスに熱中している、と言ったことがある。その2年後、彼は『日の名残り』を刊行した。それは、ナチス・ドイツとの融和政策を推進する英国貴族の執事を主役にしたストーリーだった。この本は、まさにノーベル文学賞委員会が受賞理由に挙げた「記憶、時間、自己欺瞞」をテーマにしている。

『日の名残り』は、おそらく彼しか書けない本だと思う。彼はこの本で1989年のブッカ―賞を取り、6年後に『充たされざる者』を書いた。わたしはこれが最高傑作だと思う。町から町へ旅して演奏するピアニストを語り手にした、この催眠術的小説はイッシュの自作プロモーションの旅に触発された本でもある。

イシグロの本を編集するのは、その本が最後になったが、われわれは今でも友人だ。二人は昔から馴染みの中華料理店で会い、お互いの近況を語り合う。わが友はウイットに富み、愛情豊かで、控えめで、知恵と同情心に溢れている。気が狂ったような、苛立たしい、不安定な世界で、彼は正気、礼節、人間愛、気品のスポークスマンである。スウェーデン・アカデミーは誇るべき選択をした。(筆者訳)

義理人情の人

イシグロの本が40ヵ国語に訳され世界中にファンがいるのはなぜだろう。作品の主人公が日本の画家でも英国の執事であろうと、国境と分断を超えて共感と感動を呼ぶのは、彼のメセージが普遍的な価値を持つからだ。

筆者はその普遍性が生まれる背景には、彼の生い立ちがあると思う。父親は上海で生まれ育った海洋物理学者で、祖父は上海トヨタのビジネスンマンだから、イシグロは国際人三代目ということになる。戦前の上海は東洋一の国際都市だったから、祖父も父親も日常的に英語で外国人と交際し、広い視野で世界を見ていたにちがいない。長崎での石黒一家は洋館3階建で暮らす、洋行帰りのハイカラ家族だった。

父親の鎮雄さんは戦後、長崎気象台に勤務したあと、40歳で家族を連れてイギリスに渡り、国立海洋研究所で主任研究員として活躍する。彼は理論だけではなく機械にも強く、鎮雄さんが発明した高潮予測の観測装置が、ロンドンのサイエンス博物館に常設展示されている。一方では、長崎時代には気象台の歌を作詞し、イギリスの自宅では毎日のようにピアノを弾いていたというから、洗練された文化人であったようだ。

5歳でイギリスへ渡ったイシグロは少年時代を次のように回想している。両親は当初は数年滞在して日本に戻る予定で、いつも来年は帰ろうと言っていた。自分もそのつもりで、帰国して日本人として暮らすと思っていた。祖父が毎月送ってくれる日本の少年雑誌や漫画を愛読していたが、オバQが大好きだった。少年時代は家庭では日本式、学校では英国式というまったく異なる二つの文化の中で育った。両親が英国永住を決意したのは、15歳の時だった。そのとき彼は「もう故郷は背後に去って行った。僕の人生はイギリスにあると思った」という。

はたして、イシグロ少年は、自分は日本人か英国人かのアイデンティティ問題に直面しなかったのだろうか。その答えは「僕はアイデンティティ・クライシスで悩んだことはない」である。少年時代、彼はシャーロック・ホームズが大好きで、級友にホームズの口調で話かけるほど夢中だったという。彼の中では、オバQもホームズもなんの違和感もなく共存していたのだろう。イシグロの両親は、息子が日本人であることを強調することなく、おおらかに育てたからだろう。ともあれ、アイデンティティで悩んだことがない、はイシグロを解くひとつのカギではなかろうか。

もうひとつイシグロの両親が意図したことでなかったのだが、結果的にノーベル賞作家誕生に寄与したことがある。少年時代、イシグロは「イギリス社会を両親の眼で見ていた」ので、級友とは別の視点でものごとを見ることができたと言う。期せずして、作家の重要資質である距離をおいて見るという訓練をしたわけだ。

筆者は早川書房の早川さんにイシグロ観を聞いたことがある。神田生まれの彼は即座に「礼儀正しく、信義に厚い、義理人情の人です」と言い「両親の教育が良かったのでしょうね」と付け加えた。これを聞き、彼は日英の最良の伝統を合わせもつジェントルマンだと思った。

彼はケント大学で文学を専攻したが、当時、影響を受けたのはロシア人作家チェーホフ、トルストイ、ドストエフスキーだったという。若い頃はシンガー・ソング・ライター志望だったので、日本よりアメリカに興味があり、憧れのカリフォルニアを中心に3か月のヒッチハイクの旅をしたこともある。彼はバンドを結成してレコーディングをし、ミュージシャンへの道を歩んでいたのだが、20代のはじめ、幼い頃から思い描いていた日本のことを、記憶が薄れる前に書いてみたいという衝動にかられたという。

イシグロが抱いていた日本のイメージは、幼い頃の長崎の記憶、両親が語る日本、川端康成、谷崎潤一郎などの英訳本、小津安二郎、溝口健二などの映画、それに日本を取り上げた英国の小説、映画、メディア報道などで形づけられたものだろう。

それにしても、イシグロの記憶力は凄い。長崎に5歳までしかいなかったというのに、当時、一家が暮らしていた三階建の家の間取り、三船敏郎がスサノオノミコトを演じた映画「日本誕生」の内容などをおどろくほど詳しく覚えているからだ。記憶をテーマにする作家にふさわしい記憶力だ。

イシグロは処女作『遠い山なみの光』を29歳、次作『浮世の画家』を32歳のとき書いているだが、自分の中の日本のイメージが壊れるのがいやで、出版されるまで日本を訪れていない。国際交流基金の招待で来日したのは、35歳のときだった。その時、彼は故郷の長崎を訪れここが「日本だ」と思い、京都と東京は異国だったという。

イシグロは日本を舞台にした著作を「英国で育ちながら、感情的に日本とつながっていた」“わたしの日本”で、現実とはかけ離れた「記憶と想像の奇妙な混合」であると言っている。しかし、筆者はまったく違和感を覚えなかった。逆にあの時代の日本人を、あの若さでよくここまで鮮やかに書いたものだと思った。

後半で取り上げる『浮世の画家』もまた日本を舞台にしている。その訳者、飛田茂雄さんはあとがきで「日本の批評家の多くは、作品が評判になった理由として、主にその東洋的情緒を挙げていた。しかし、英国の権威ある文学賞の選考委員たちは、普遍的で明確なテーマを語るイシグロ独特の技法を高く買ったのだろう」と言っている。これは日本の批評家が、イシグロの作品の普遍性を見逃したということだろう。

4週間で書いた『日の名残り』

ブッカ―賞作家イシグロ Getty Photo

「ここ数日来,頭から離れなかった旅行の件が、どうやら、しだいに現実のものとなっていくようです。ファラディ様のあの立派なフォードをお借りして、わたしが一人旅をする・・」で始まるイシグロの名作『日の名残り』は、世界的ベストセラーになり、映画化されアカデミー賞を受賞しているから、このエッセイの多くの読者にとってはお馴染みの作品だろう。

イシグロはこの第三作目でブッカ―賞を獲得し、国際的作家になった。彼がどんな状況でこの本を書いたかをご紹介しよう。以下は、ガーディアン紙にイシグロが寄稿した「わたしはいかにして『日の名残り』を4週間で書いたか」の抄訳である。

多くの人々は長時間働く。だが、小説を書くとなると、一日に4時間が限界で、それ以上は収穫逓減になる、というのがコンセンサスになっている。わたしはこの線でいってきたのだが、1987年の夏が近づくと、なにか劇的な手を打つべきだと思うようになった。妻のローラもそれに同意した。

1年前までは、わたしは着実なリズムを保ちながら、5年間、しかるべき量の原稿を書いていたのだが、『浮世の画家』が成功したことで、そのペースが妨げられるようになった。プロモーション行事、晩餐会やパーティへの招待、魅力的な外国旅行、山のような手紙などが、わたしの“やるべき”仕事にストップをかけたのだ。前の年に、新作の序章を書き終えたのだが、ほとんど1年間、それ以上前進することができなかった。

ということで、ローラとわたしは、4週間まったく予定をいれないで執筆に専念する、いささか神秘的なCrash(クラッシュ)と称する計画を立てた。クラッシュの間、他のことはなにもせず、月曜から土曜日まで、昼食の1時間、夕食の2時間を除いて、朝の9時から夜の10時半までひたすら書くという作戦だ。手紙を読まず返信しない、電話に近づかない、来客はすべて断ることも決めた。ローラは彼女自身が多忙なのに、それまで二人が分担していた料理と家事を、その期間引き受けてくれるという。こういう手段で、量的に仕事をするだけではなく、わたしのフィクションの世界が、現実よりリアルになる精神状態を作ることを狙ったのだった。

当時、わたしは32歳、ロンドンの郊外のシデナムの家に移ったばかりで、人生においてはじめて自分の書斎をもった(それまでの2冊の小説は、食卓で書いた)。書斎と言っても、踊り場でドアもなく机は大きな戸棚だった。しかし、以前は毎晩、テーブルの上の資料を片付けていたので、その必要もなくなり嬉しかった。わたしは剥げた壁一面に図表やノートを貼りつけ執筆した。

こんな環境で『日の名残り』は書かれたのだが、クラッシュの期間中、わたしは文章のスタイルなど気にせず思うままに筆を進めた。午前中の執筆内容と午後のそれが、矛盾していても気にしなかった。優先順位は思い浮かぶアイデアを膨らまることだったので、ひどいセンテンスや不細工な会話もそのままにして書き続けた。

3日目の夕食時にローラが、あなたなんだかおかしいわね、と言った。初めての休日である日曜日に外にでた。シデナムの目抜き通りは坂道になっているが、そこを下る人はつまずきながら、登る人は喘ぎながら歩いているのを見て、わたしは絶えずクスクス笑っていたという。心配したローラは、あと3週間ももてるかしらと言ったが、わたしは、大丈夫だよ、初めの週はうまく行ったと答えた。

4週間わたしは持ちこたえ、最終日には小説をほぼ書き終えていた。もちろん、その草稿を長時間かけて推敲する必要はあったが、このクラッシュの期間に、構想が固まり突破口を開くことができた。

わたしがクラッシュを開始したとき、かなりの“リサーチ”をやっていた。執事が書いた著作、彼らに関する著作、二つの大戦の間の政治と外交方針についての著作、当時のパンフレットと記事を読んでいた。その中には、ハロルド・ラスキ(註:20世紀のイギリスの政治学者)の随筆「ジェントルマンであることの危険性」や、地元の古本屋で買った1930-50年代の英国の地方のガイドブックがある。

わたしにとって、どの時点で実際に小説を書きはじめるか、はいつも決定的に重要なことだ。 執筆する前にどの程度の知識をもっているべきであろうか。書くタイミングがあまり早くても、遅すぎても結果は良くない。『日の名残り』の場合、わたしはラッキーだった。というのもクラッシュを始めたとき、ちょうど適量の知識があったからだ。(筆者訳)

旅の終わりに

『日の名残り』は歴史と時代の価値観に翻弄された人々のストーリーである。英国の名門貴族ダーリントン卿は、ヨーロッパの平和のために貢献している、と信じて行動した人であった。1920年のはじめ彼は、ベルサイユ条約が敗戦国ドイツにあまりに苛酷なことに憤慨し、ドイツ救済のための非公式国際会議を彼の大邸宅で主催する。

ヒトラーが政権を取った30年代には、対ナチス融和路線を推進し、彼の邸宅で戦争回避のための英独首脳の秘密会議を開く。しかし、卿はナチス政権が彼を巧みに利用していることに気付いていなかった。第二次大戦が始まると、彼は売国奴として非難され、戦後その汚名を背負ったまま亡くなる。

執事スティ―ブンスは長年、ダーリントン卿に献身的に尽くし、その忠誠心は揺るぐことはなかった。彼は平和のために全力を捧げている主人を敬愛し、自分の仕事に誇りをもっていた。そして、威厳ある執事になることを目標にしている彼は、総勢30人のスタッフを率いる仕事の鬼で、なによりも義務を優先した。

イシグロはダーリントン卿を基本的には善意の人として描いている。しかし、彼が2人のユダヤ人女中を解雇することをスティ―ブンスに告げると、執事は内心反対だったが、それに従う場面も書いている。当時の価値観からすると、従うのがルールだったのだろう。ケントン嬢はその非人道的な措置に抗議して辞職を考えるが、路頭にさ迷うことを怖れて留まる。数年後、ダーリントン卿はそれを反省し、二人の女中を呼びもどそうとするが、行方は分からなかった。

20年後、スティーブンスはかつて淡い想いを寄せていた女中頭ケントンに会うための旅にでた。道すがら過去の思い出がよぎる。5日目、車はコーンウェルの小さな町に着き、彼は20年ぶりにケントンに会う。

その前日、彼は邸宅で英独秘密会談が行なわれた日のことを想いだしていた。ダーリントン卿が招いた英首相、外務大臣とドイツ駐英大使リッペントロップが、ヒトラー総統のドイツへの英首相招待を相談していたあの夜のことだ。

外出から帰ってきたケントン嬢は、スティ―ブンスに、知り合いからの結婚の申し込みを受けたと告げる。すると彼は「心からのおめでとうを申しあげます。しかし、この瞬間、世界的な重要事が2階で繰り広げられつつあるのです。わたしは急いて持ち場に帰らなくてはなりません」と言いそっけなく2階へ上がって行った。しばらく後で、彼はドア越しにケントン嬢のすすり泣きを聞いたが、ないもせずその場を去った。彼はそのことを思いだしていた。

スティ―ブンスはホテルの喫茶室でミセス・ベン(ケントン)と会う。彼女は昔どおり魅力的だったが、なんだか悲しそうだった。しかし、娘が結婚し間もなく孫が生まれる、と語るときの彼女の表情は明るかった。会話は弾み彼は幸せだった。アッという間に2時間が過ぎ、雨が降り続けるなか、彼はミセス・ベンをバス停まで送っていく。

停留所で、スティ―ブンスは思い切って「お手紙によると、あなたは幸せではないようですね」と彼女に聞く。するとミセス・ベンは「長い間、わたしは不幸でした。しかし、戦争があり娘が大きくなり、ある日、わたしは夫を愛していることに気づきました。でも、自分の人生は誤りだったのではないか、あなたと人生を共にしていたら、とふと考えることもあります。でも、時計をあと戻りさせることはできませんわね」と20年の歳月を振り返った。

その瞬間、スティ―ブンスの心は悲しみで張り裂けんばかりだった。しかし、彼は微笑みながら「おっしゃるとおりです。いまさら時計をあと戻りさせることはできません。これからのお二人の幸せを心から願っています。もうお会いすることはないでしょう。それではミセス・ベン。どうぞ、くれぐれもお体を大切に」と言い、人生で唯ひとりの、密かに愛した女性に別れを告げた。バスに乗ったミセス・ベンの眼には涙があふれていた。

2日後の夕方、スティ―ブンスは海辺の町の桟橋のベンチに座り、ケントンのことを考えていた。すると見知らぬ男が話しかけてきた。その男が元執事だったので昔話になり、思わずスティーブンスはダーリントン卿のことを話す。「卿はわたしのすべてでした。彼は誤った道を選びましたが、それは信念からでした。わたしは選ばず信じました」と告白し、涙を浮かべた。それを見た男は「後ろばかり振り返ってはだめだよ。前向きに行かなくては。一日で一番いいのは夕方だ。人生の夕方を楽しまなくちゃ」と言い去って行った。

桟橋に灯った美しい明かりを見ながらスティーブンスは、大邸宅に帰ったら、現在のアメリカ人の主人ファラディさんが好きなジョークを練習して、彼をびっくりさせてやろうと思った。

この本を読む度に、筆者はケントンとスティーブンスが流す涙に心を揺さぶられる。

『浮世の画家』

『浮世の画家』は、激動の昭和を生きたひとりの日本人の回想である。時は敗戦から3年後の米軍占領下の1948―50年まで、舞台は米軍空襲による廃墟が残るなか、復興のつち音が聞こえる東京の郊外らしきところである。主人公、小野益次はかつて有名な画家だったが、いまは隠居して二人の娘がいる。妻は空襲の犠牲になり、息子は戦死した。

物語はイシグロが好きな小津安二郎の映画のような雰囲気で静かに進む。戦前と戦後では価値観がまったく変わったことに、小野は戸惑っている。7歳の孫がカーボーイやポパイに憧れていることにおどろき、満州で戦った仲間の戦死は犬死だった、という娘婿の発言に違和感を覚える。有名な作詞家が勇ましい軍歌で戦争を煽ったことへの自責の念から、自殺したニュースを聞き小野は動揺する。しかし、彼はしだいに戦後に順応していく。

商家の長男に生まれた彼は父親の意思に反して、画家になる道を選び、ある工房に勤めるがその仕事に飽きたらず、西洋の手法を取り入れたモダーン浮世絵を描く森先生の門下になり一番弟子となる。ある日、小野は貧民街を訪れ、自分は現実を知らないことに気づき、師匠の意思に反して画風を一変し破門される。

やがて、小野は政財界の腐敗を撲滅し、新日本建設を目指す右翼団体に賛同し、創作活動をするようになる。日中戦争が始まると、彼は国威発揚、戦意鼓舞の作品を描き、大家として持てはやされる。戦後この事が問われ、引退し静かに暮らしているのだが、自分の過去が次女の紀子の結婚の障害になっているのではないか、と疑い苦しむ。というのも紀子の見合いの相手が突然破談を申しいれて来たからだ。

1年後、再び縁談の話がでる。お父さん、こんどは慎重を期してよ、と長女の節子に謎めいたことを言われた小野は、意を決して戦前彼の一番弟子だった黒田の貧しいアパートを訪ねる。彼に戦時中のことを詫び、自分の過去を誰にも言わないでほしいと頼むためだった。黒田は不在だったが、留守番の彼を信奉する弟子の画学生に、先生はあなたに裏切られて特高に拷問され戦争中牢獄にいた、と非難され退散する。

見合いの日がやってきた。小野の隣人、ドクター斉藤夫妻と紀子の見合い相手の太郎は、社交的で好意に溢れていたが、なぜか次男の満男は小野に敵意をもっているようだった。彼が黒田を知っていることに気づいた小野は、座の半ば突然立ち上がり「わたしは多くの過ちを犯したことを認めます。その行動は日本にとって有害でした」「しかし、当時のわたしは同胞のお役に立つことをしていると、心から信じていました」と告白する。

しかし、満男を含め皆なんのことか分からずおどろいたようだった。ドクター斉藤が、あなたはご自分に厳しすぎると言い、紀子にいつもこんなに厳しい方ですかと聞く。すると、それまでいつもの精彩がなかった彼女が、いいえ、わたしのほうが父に厳しいのです、と言ったので座がほぐれ、和気あいあいの見合いになった。場面は一年後に飛び、読者は紀子が幸せな結婚生活を送っていることを知る。美術に詳しいドクター斉藤はすべてのことを知っていてあんな発言をしたのだと、松田は確信していた。

小野は弟子の黒田のことを回想して、当時、自分は内務省の文化審議委員で、非国民統制委員会の顧問をしていたので、左翼化した弟子に警告を発したほうがよいと思い、名前を挙げたのだが、あんなことになるとは思わなかったと言っているが、それが真相かどうかは分からない。

『浮世の画家』の最終章は、小野のかつての同志、右翼団体の重鎮だった松田を訪ね旧交を温める光景である。病身の松田は彼を和服姿で迎え、二人が情熱をかけて推進していた新日本精神運動の回顧談をする。松田は「おれたちは信念に従って行動した」「ところが、ふたりとも十分な広い視野なんか持ちわせていなかった」と言い非を認めた。そして「過去の傷をくよくよ気に病んでいるのは、おれたちだけだよ」とも言ったが、自信喪失などしていなかった。彼は小野と同じように誇りを失っていなかった。

この本は小野の次の言葉で終わる。「わが国は、過去にどんな過ちを犯したとしても、いまやあらゆる面でよりよい道を進むチャンスを与えられている。わたしなどは、ただあの若者たちの前途に祝福あれと心から祈るだけだ」

この本は特定の歴史的状況のなかで、信念をもって行動したが、誤った選択をした男のストーリーだ。『浮世の画家』でイシグロは挫折した老人の自己正当化、自責の念、克服、再出発の内面の葛藤のプロセスを鮮やかに描いている。イシグロの人間をみる眼はやさしい。

イシグロはニューヨーク・タイムズのインタビューで次のように言っている「わたしが関心があるのは、登場人物が悔いている過去の過ちの正確な事実ではない。わたしの関心は、彼らが過去といかに折り合いをつけるかだ。登場人物は正直であろうとするが、同時に人間としての尊厳を保つために自己正当化をする。わたしが言いたいのは、ある種の正直さから尊厳と自尊心が生まれるということだ」

筆者はこの本をまず英語で読み、一週間後に邦訳で読んだ。飛田さんの訳は見事だった。まるで、書き下ろしを読んでいるようだった。とくに登場人物の会話は、隣で聞いているような臨場感がある。

21世紀のノーベル賞作家

イシグロのノーベル賞記念講演「わたしの20世紀の夕べ:そして、いくつかの小さなブレークスル―」は素晴らしかった。美しい英語で語られる”若き作家の自画像”とでも呼べる内容は、詩的でウイットがあり、リズムと流れがあった。彼は淡々と率直に、作家としてのブレークスル―(突破口を開く)体験を語り、分裂する世界での作家の役割に触れている。

筆者は思い立って、川端康成と大江健三郎のノーベル記念講演を読んでみた。川端の演題は「美しい日本の私」(1968)大江は「あいまいな日本の私」(1994)である。川端は明恵上人から一休までの和歌と俳句を引き、日本人の美意識と禅の思想を語っている。一方、大江は人文学者ラブレや詩人イエィツを引きヒューマニズムを語り、反戦主義者の心情を吐露している。二人の文章は味わい深いものだが、筆者にはひっかかる箇所があった。

日本人の詩心を謳った川端は講演を次のように締めくくった。「私の作品を虚無という評者がいるが、西洋流のニヒリズムという言葉はあてはまらない。心の根本がちがうと思っている」。筆者は西洋人とは「心の根本がちがう」ととった。川端は心の底では、日本人の心は外国人には分からない、と思っていたのではなかろうか。川端の小説を英訳で読んだノーベル賞選考委員会が、国境を越える文学的価値を評価した上での授賞だったのに。

26年後、大江は川端に反論する。侵略国家の過去を忘れ、近隣諸国との真の和解をしていないのに、日本のアイデンティティを「美しい日本」だけに求めていいのか。敗戦直後、不戦を誓い、日本の再生を模索した時代精神はどこへ行ったのか。日本人のアイデンティティは自然を愛する心にヒューマニズムの精神を加えるべきだ、と彼は主張する。

筆者は、大江は川端より広い視野で日本のあいまいさを見ていると思う。しかし、川端に厳し過ぎるのではないか。彼は非政治的人間で詩人なのだから。もうひとつ、大江は平和主義者だとはいえ、講演のなかで国連平和維持軍をも否定しているのはナイーブだと思う。

ただし、この二つのスピーチに共通していることもある。それはテーマが日本であることだ。国境を越えた作家イシグロはこの土俵から離脱し、記念講演で21世紀の世界と文学を語っている。

講演の全文は『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスル―:ノーベル文学賞記念講演』のタイトルで、早川書房から丸谷才一さんをうならせた『日の名残り』の名訳者、土屋政雄さんの手になり刊行されるので、ここでは筆者がとくに注目した最後の部分をご紹介しよう。

「わたしは最近、何年もの間バブルの中で暮らしていた、ということに気付き愕然としている。その原因はわたしが周りの多くの人々の不満と心配に、目を向けていなかったからだ」で始まる内容は、鋭い社会小説家のそれだ。以下はイシグロ演説の要旨である。

わたしの世界―リベラルな考えを持つ人々がいる空間は、想像していたより小さいようだ。子供のころから自明のことと信じてきた、ヒューマ二ズムの価値観は前進し続ける、という考えは幻想であったかもしれない。

しかし、わたしは楽観主義で育った戦後世代の一人である。なぜなら、両親の世代は全体主義、ジェノサイド、前代未聞の世界大戦を体験したあとで、ヨーロッパを世界が羨む国境のないデモクラシー圏に、変貌させたのを目撃したからだ。また、植民地帝国が崩壊し、人権が拡大することを体験した。われわれの世代は、資本主義と共産主義の間のイデオロギーと軍事対決の時代に育ったが、それはハッピーエンドで終わったと信じていた。

しかし、ベルリンの壁崩壊以降を振り返ると、われわれは自己満足に陥り、好機を逸したように見える。この間、富と機会の巨大な不平等が、国家間と国内で拡大することが容認されてきた。また、破滅的な2003年のイラク侵略、2008年のスキャンダラスな経済恐慌のあと、普通の市民に押し付けられた、長年の緊縮政策による耐乏生活がもたらしたものは、極右イデオロギーと部族ナショナリズムの台頭だった。人種差別という怪物も蘇っている。現在、われわれが団結してそれに対抗できる進歩的主張はないように見える。逆に、西洋デモクラシー諸国は分裂し資源とパワーをめぐって争っている。

一方で、科学技術と医学のおどろくべき進歩で、われわれは挑戦を受けている。遺伝子工学、人工知能、ロボットの技術は大きな恩恵をもたらすが、同時にアパルトヘイトに似た野蛮な実力主義社会と大量失業を生みだすかもしれない。

(以上のように、イシグロは現代の世界分裂、歴史逆流の現象の主因は、暴走キャピタリズムにあると言っているが、筆者はまったく同感だ。小説家の鋭いカンで時代を読んでいると思う)

続いてイシグロは次のように自問する。60代の自分は「作日まで存在していることすら考えていなかった世界」を理解し、読者になんらかの展望を与える仕事をするエネルギーはあるのだろうかと。だが「ベストを尽くさなくてはならない」「なぜなら、わたしは文学の重要性を信じているからだ。とくに現在のような困難な状況では」と言う。

イシグロは若い世代の作家に大きな期待を寄せ「書籍、映画、テレビ、演劇の世界には、冒険好きでわくわくさせてくれる20代、30代、40代の男性と女性がいることを、わたしは知っている。だから、将来を楽観している」と言う。

そう語ったあと、彼はノーベル賞アピールをする。文学が「不確かな未来へなにか重要な役割を果たす」には「今日と未来の作家から最良のものを引きだすべきだ」。そのためには「多様になる」必要があると言う。

彼は二つの提案をしている。第一は、先進国の居心地のよいエリート文化の世界を越えて、多様な声を反映すべきだ。その声は国内のものでも遠い外国のものでもかまわない。「未知の文学世界から宝石のような作品を発見する努力を積極的にやろうではないか」と言う。

第二は、「優れた文学の定義を、あまりに狭く、あまりに保守的にすべきではない」である。新世代の作家は、思いもかけない手法で素晴らしいストーリーを語るから「オープン・マインド」であるべきだと言う。とくに、ジャンルと様式について、そうあるべきだと提案している。

イシグロはスピーチを次のように結んでいる。「この危険な分裂の時代にあって、われわれは聞かなければならない。良いものを書き、良いものを読めば、障壁を打ち破ることができる。そこから、われわれを結集させる新しいアイデイア、偉大な人間的ヴィジョンが見つかるかもしれない」

イシグロの記念講演は21世紀のノーベル賞作家にふさわしい。

筆者はこの記事を書くにあたって、以下のビデオ、エッセイ、インタビュー、記事のお世話になりました。感謝いたします。Kazuo Ishiguro Nobel Lecture ”My Twentieth Century Evening-and other small breakthroughs” 2017・12・7 Nobelprize.org, “How I wrote the Remains of the Day in four weeks” Kazuo Ishiguro The Guardian 2014・12・6, ”My friend Kazuo Ishiguro: an artist without ego with deeply held beliefs” Robert McCrum 2017・10・8 The Guardian, “Many ScolwIs” Patrick Parrinder 1986・2・6 London Review of Books, “Kazuo Ishiguro in Conversation with John Wilson” Front Row 2015・3・5 BBC Radio 4、筆者の早川浩インタビュー 2017・12・12.「21世紀に向けて 作家の役割り」 対談 カズオ・イシグロVS大江健三郎 1990・6 国際交流、「阿川佐和子のこの人に会いたい」 カズオ・イシグロ 2001・11・8 週刊文春、「カズオ・イシグロをさがして」 ETV特集 2017・12・19 NHK

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー1~39】

| 著者プロフィール 土野繁樹(ひじの・しげき) ジャーナリスト。

釜山で生まれ下関で育つ。

同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。

2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。

|