歴史探訪 その18 米中関係の行方 トランプvs習近平

北京再訪

筆者は、先日、37年ぶりに北京を訪れた。1980年の北京は人民服と自転車の灰色の世界だったが、高層ビルと車が溢れるカラフルな近代都市に大変貌していた。なにせ、1980年の中国のGDPは世界の2%で、今ではアメリカの16%を追い抜き18%(IMF)だから、その大躍進のスピードには仰天するしかない。

5月の滞在中、習近平の新シルクロード計画「一帯一路」の大国際会議が開かれていて、工場が閉鎖され、連日の青空でラッキーだった。いつもスモッグに悩まされている北京の知人は「毎日、国際会議をやってくれたらなあ」と嘆いていた。

1980年、筆者はブリタニカ国際年鑑の編集長をやっていた。今は亡き師匠フランク・ギブ二―が、前年、鄧小平に90分のインタビューをして、それをまとめた「近代化への確信」というタイトルの寄稿記事が入った年鑑(日本版)を、当時、創立されたブリタニカ中国版百科事典の編集局へ渡すのが任務だった。

編集局へ連絡すると、滞在先の友人のAP支局長ジョン・ロドリックのアパート兼オフィスに梁編集次長(清朝末の開明派ジャーナリスト梁啓超の孫)がやってきて、本を渡ししばらく懇談した。彼が、大学でフランクリン・ルーズベルト大統領のニューディールを研究したと言っていたのを覚えている。

編集局を表敬訪問したいと思い、彼にその希望を伝えると、「お客を迎えるようなオフィスではないので」と断られたが、今から思うと、よほど粗末なオフィスだったのだろう。

表敬訪問はできなかったが、姜椿芳総編集長から、妻とともに北海公園にある宮廷料理店に招かれ、西太后のお好み料理をご馳走になった。忘れがたい愉快なひと時だった。その日の編集長以下4人の幹部は全員、文化大革命の犠牲者で紅衛兵に虐待され入獄体験のある人々だった

愛憎なかばする関係

さて、筆者はこの連載の最終回のテーマに「米中関係の行方」を選んだ。この二国間関係は世界の運命を決めるほど重要だと思うからだ。「中国はアメリカに変わって世界を支配するのだろうか」という問いに、筆者なりの答えをだそうと思う。

本題に入る前に、米中関係250年を描いた実に面白い本の内容のごく一部を紹介してみよう。書名は“The Beautiful Country and the Middle Kingdom:America and China,1776 to the present”(『美国と中華帝国』:アメリカと中国、1776年から現在まで)。著者はジョン・ポムフレット、在中体験20年の中国人と結婚したワシントン・ポスト記者。昨年刊行された700頁のこの本を読み、筆者はアメリカ建国以来の米中関係は、日米関係より深いという意外な発見をした。

ポムフレットは、アメリカ人の中国への愛着は、英国へのそれに次ぐほど強く、米中関係の歴史はお互いに魅かれ、やがて失望し嫌になり、また寄りをもどし、友好な関係になる、という繰り返しである、と言っている。尊敬と嫌悪、驚異と恐れ、寛容と貪欲の混じりあった感情、一言でいうと愛憎半ばする関係ということだろう。そのLove-Hate関係のスウィングの仕方が凄い。

一例を挙げてみよう。米中は朝鮮戦争で戦い、その後20年間、国交断絶をしていた。しかし、1972年のニクソンの訪中で両国は一挙に接近し、鄧小平が実権を握ると中国でアメリカ・ブーム、アメリカでチャイナ・ブームが起こるほどの熱い関係となった。しかし、1989年、天安門事件があり再び冷たい関係になる。現在は、米中は経済的にはパートナーだが、戦略的にはライバルで世界の覇権を争う関係にある。

20世紀最大の外交ドラマの一つと言われるニクソン訪中は、毛沢東の30年の鎖国政策に風穴を空け、中国が国際社会へ復帰するきっかけになったが、当時、ここまでの中国の台頭を予測する人はいなかった。ニクソンはその死の直前(1994年)に中国について「ひょっとしたら、わたしはフランケンシュタインを作ったのかもしれない」と言っているが、これはパクス・アメリカーナのための中国接近が、結果的には脅威になるかもしれない、という彼の告白だろう。

中国が英国と戦ったアヘン戦争(1840-42)前後、清朝は親米帝国であったという意外なエピソードもある。皇帝の命を受けた林則徐が、アヘン貿易の中止を西洋列強に求めたが、英国は拒否した。しかし、アメリカは宣教師の圧力もあって、林則徐の要請を受け入れている。林則徐は「アメリカは文明国である」と称え、実現はしなかったが、英国に対抗する中米同盟を提唱している。

清朝がアヘン戦争で敗れたあと、林の親友であった学者、劉源は『海国図志』という中国初の西洋事情を紹介した大著を編纂した。そのなかで、彼は「アメリカ人は性格が良く、率直で、穏やかで正直である」と褒め、初代大統領ジョージ・ワシントンを激賞している。その理由は「献身的愛国者である、腐敗と戦った、中国の敵イギリスと戦い独立した、大統領を辞したあと一介の市民になった」というものだった。これを読むと、アメリカのデモクラシーへの憧れの声が聞こえてくる。ワシントンがあの世から戻ってきて、ドナルド・トランプ大統領の言動を見ると、オッたまげてショック死するのではないだろうか。

米中首脳会談の顛末

本題に入ろう。

4 月6・7日、世界で最も重要な関係である二つの超大国のトップ、トランプと習近平が、高級リゾート・ホテル「マール・ア・ラーゴ」で会談した。トランプは選挙キャンペーン中、中国をボロクソに言っていたにも関わらず、この会談は中国側からの要請で開かれた。これは中国にとって米国は最も重要な国だと考えているからだ。面子を重んじて突っ張るよりも、首脳会談をして貿易戦争は食い止めたいと考えたのだろう。会談に臨んだ双方10人の顔ぶれを見ると、見えてくることがある。

中国側は4人の政治局員とベテラン外交官、彼らの多くは過去三代の米国大統領との会談に参加している。なかでも習の“キッシンジャー”と言われる王滬寧(おうこねい)は、ボスの外国訪問には必ず同行し、習の絶大な信頼を得ている人物である。王はアメリカ留学の体験がありアメリカ政治に詳しく、党中央政策研究室長の肩書で国家基本政策をつくり、習のスピーチライターでもある。王は過去二代の総書記、江沢民と胡錦濤の知恵袋でもあった。

彼は、江沢民の時代には、企業家(資産家)を共産党員にする方針を策定し、胡錦濤の時代には、「調和社会」のスローガンをつくり、習のスローガン「中国の夢」を提唱している。習のチームは、これまでの対米交渉の豊富な体験だけでなく、貿易、安全保障などについてのアメリカのポジションをよく研究している。

一方、アメリカ側はというと、トランプ政権は、本人と娘のイバンカと娘婿ジャレッド・クシュナーが、社長、常務、専務の個人商店のような体制で外交をしているように見える。不動産で財をなした外交未経験の36歳のクシュナーが、90歳を越えた中国通のキッシンジャーのアドバイスを求め、この首脳会談をお膳立てしたと報道されている。国務長官レックス・ティラーソンは大手石油企業の前CEOで、国際交渉の体験は豊富だが、外交は素人である。また、トランプは国務副長官や東アジ ア担当次官補(対中外交のキーポスト)なども任命しておらず、本格的な対中戦略なしで首脳会談に臨んだということになる。

“敵を知り己を知れば、百戦危うからず”で、対米交渉に臨んだ中国とアメリカは対照的だが、安全保障に関しては、従来の対中基本方針が堅持された。それは軍人出身のジェームス・マティス国防長官のおかげだろう。ご存じのように、トランプの黒幕として、政権発足当時、猛威を振るっていた国家戦略アドバイザーのスティ―ブン・バノンは、対中強硬論者で(「5年以内に対中戦争はある」と公言)中国制裁をも辞さずの対決路線を推進していたが、マティスの巻き返しでトランプは対話路線に変じている。

これからも、安全保障政策については穏健派のマティスは、ともすれば暴走するトランプにストップをかける役を果たすだろう。彼は海兵隊出身の猛者でイラク、アフガンの最前線で指揮をとり、Warrior Monk(戦う修道僧)の綽名がある、独身で、自宅にテレビはなく、読書家のインテリ軍人である。これまでも、南シナ海での性急な軍事行動を否定し、北朝鮮への軍事制裁への慎重論を説き、イランとの核協定破棄はやるべきでないと主張しているから、党派を問わず尊敬されている、バランス感覚のある人物である。とは言っても、最高司令官はトランプだから、彼の影響力には限度がある。

米中首脳会談 Reuters

トランプと習近平は経歴も性格もまったく異なっているが、二人は強烈な自信家で部下に絶対忠誠を求め、縁故政治をしているという共通点がある。トランプは娘と娘婿を事実上の共同統治者にし、習近平は大学の同級生、浙江省と福建省の縁故で固めている。

もう一つの共通点は、億万長者政権という点だろう。トランプの閣僚の多くは資産が2200億円以上あり、習近平の率いる6人の政治局員の3人の親族がバナマ文書の脱税リストに入るほどの資産家である。二人の最大の共通点は、トランプのMake America Great Again、習近平の「中華民族の偉大なる復興」のスローガンがよく似ていることである。二人には自国はナンバーワンであるべきだ、という意識が強烈にある

首脳会談では、米中間の最重要テーマ、貿易不均衡、北朝鮮の核開発、南シナ海が取り上げられたが、具体的成果はアメリカの巨大な貿易赤字の是正のための「100日計画」策定に同意だけで、結果は引き分けというところだろうか。

選挙キャンペーン中に中国を目の仇にして、「中国はアメリカをレイプしている」などの暴言を吐いていたトランプが、会談のあと「彼(習)が本当に気に入った。彼もわたしに好意を持っていると思う。二人の相性は最高にいい」と180度の方針転換をしたが、これには仰天する。ルモンド紙は、トランプのこの宗旨替えを「永遠に続く方向転換」と皮肉っていた。しかし、トランプの自伝を読むと、彼の交渉術ははじめに最大限の要求をする、それから取引に入るとあるから、それほどビックリすることではないかも知れない。

この首脳会談でトランプが習に最も期待したのは、中国が金正恩に圧力をかけ北朝鮮の核開発を阻止することだった。交換条件としてアメリカは貿易交渉で妥協すると示唆したようだ。トランプは「この会談で大きな進展があった」と言っているから、この戦略に勝算ありと考えていたようだ。

しかし、中国は、北朝鮮政権の崩壊と大量難民の中国への流入を怖れ、より厳しい経済制裁には踏み切っていない。これに失望し、しびれを切らしたトランプは台湾への武器売却を再開し、中国が領有権を主張する南沙諸島の12カイリ内に駆逐艦を航行させ圧力をかけると、それに中国は強く抗議した。かくして、4月の米中首脳会談で生まれた奇妙なカップルの“ハネムーン”は終わりを告げたようだ。

北朝鮮がアメリカ大陸まで達するICBM(大陸間弾道ミサイル)の実験に成功し事態が深刻化するなか、7月8日、米中首脳会談がハンブルグのG20の会場で90分行われた。ツイッターでは、習に失望しさじを投げたような発言をしていたトランプだが、儀礼的なものにしろ「友人と再会できて、光栄です」と言っているので、まだ中国への淡い期待は抱いているようだ。北朝鮮の核の脅威を米中が協力して解決できるのか?これが米中関係の行方を占うリトマス試験紙になるのではないだろうか。

国務省無視の外交

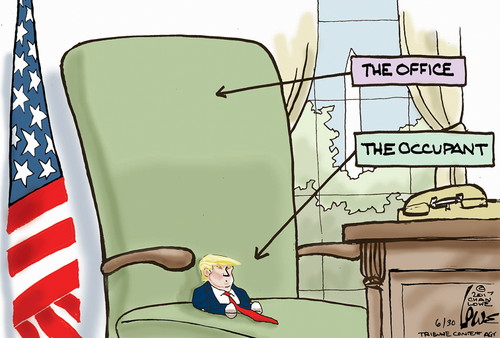

“その任に非ず” Chan Lowe/Tribune Content Agency U.S NEWS

4月の米中首脳会談は、国務省はほとんど関与しなかったようだが、この大統領の国務省軽視の姿勢は、アメリカ外交の弱体化につながるだろう。

アトランティック誌の記者が、国務省が大混乱に陥っている様子を次のようにレポートしている。大統領の方針がくるくると変わる上に、国務副長官、次官補クラス、大使など主要ポストが空席で、トランプの方針に抗議して多くの有能な外交官が辞任し、指示がないのでスタッフはやる仕事がなく、カフェテリアで時間をつぶしている、士気は 極端に落ちている,と書いている。

空席ポスト(7月の段階で188のうち166が空席)の任命には、議会の承認がいるので、今年中この事態が続くだろう、とニューヨーク・タイムズは報道している。国務省漂流という異常事態である。

その上、トランプは軍事予算の10%の大幅増加を議会に提案する一方で、国務省と開発局の予算の31%削減を提案している。これが実施されると、アメリカのソフトパワー外交は壊滅的な打撃をうけることになるだろう。人員カットに加えて、国連分担金、世界銀行、海外援助プログラム、平和部隊プログラム、気候変動関連のすべての予算が削減対象になっているからだ。

これは、パクス・アメリカーナを支えてきた基本理念の否定だから、極めて深刻な状況である。トランプの軍事力増強だけで、アメリカの安全を守るという考えは、あまりに単細胞すぎる。長期的には、America First どころか、China Firstに道を譲ることになりかねない。国務省予算の削減案は議会の承認を得る必要があるので、最終的にどうなるかは分からないが、議会が反対し骨抜きになることを願っている。

ツキディデスの罠

読者は「ツキディデスの罠」という言葉をご存じだろう。紀元前5世紀のギリシャの歴史家ツキディデスは『プロポネソス戦争史』で、新興国アテネと覇権国スパルタの戦いを描き「戦争を引き起こした究極の原因は、アテネの国力興隆へのスパルタの不安であった」と書いた。5年前、ハーバード大学の政治学者グラハム・アリソン教授が“太平洋に姿を現したツキディデスの罠”というコラムを書き、1500年以降の主な戦争16のうち、12が覇権国と新興国の間で起こっていると指摘し、興隆する中国と覇権国アメリカとの間の戦争への警告を発した。

アリソンの記事を読んだ当時のバラク・オバマ大統領は、2013年、習近平をカリフォルニアの保養地に招待し、ノーネクタイの非公式会談を行った。双方、ツキディデスの罠を意識しての8時間の対話だったが、発火点になる可能性のある尖閣諸島、南シナ海諸島に関しては平行線に終わった。しかし、対話の継続が合意され進展が期待されたのだが、その後の3年間、中国は国際法を無視して、南シナ海諸島に軍事基地を建設し、アメリカは西太平洋に海軍を増派しかえって緊張が高まっている。あわやと思われる両軍戦闘機の接触事故も起こっている。

アリソンは今春、” Destined for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?“(「宿命の戦争:米中はツキディデスの罠を回避できるか?」)を刊行し、米中政府がこれまでのような対決路線を続けていたら、双方とも戦争はやりたくないにもかかわらず、予期せぬ軍事衝突が拡大し戦争になる可能性が高いと予測している。アリソンは米ソ核戦争の寸前までいったキューバ・ミサイル危機(1962)に関する秀作『決定の本質』の著者で、長年、国防省の高級顧問を務めた学者だから、その発言は重く国際的に大きな反響を呼んでいる。背筋が冷たくなるような破局的なシナリオを避けるために、米中の最高レベルの知性を動員して、予防策を講じなくてはならない、と彼は訴えている。

中国の外交方針は長い間、1992年の鄧小平の指示「能ある鷹は爪を隠す」、「アメリカと喧嘩をするな」に従ってきたが、2008年のウォ―ル街が震源地のリーマン・ショックで世界経済が危機に直面した頃から、自国のレーニン型資本主義に自信を深め、しだいに変容してきた。リーマン・ショック直後、国務院副総理の王岐山がアメリカの財務長官ハンク・ポールソンに「これまであなたは先生でした。しかし、もう学ぶことはないかも知れません」と言い放ったという。

今年1月、ダボスの世界経済フォーラムの基調演説で、習近平はこれまで以上に積極的外交を展開する意思を明らかにした。英国エコノミスト誌によると、習の演説草稿は当初、従来どおりの国内経済に重点をおいたものだったが、習はそれを拒否し外国人コンサルタントを入れたチームに、中国の世界観をいれたものにせよ指示したという。そのメッセージは「中国は世界経済のグローバル化をリードする」というものだった。

翌日、ジュネーヴで開かれた国連の会議でも、ツキディデスの罠に触れ「覇権国がその意思を他国に押し付けるのは危険である」と言い、アメリカを牽制している。習が自信をもって、このような発言をする背景には、国際司法裁判所が南シナ海諸島の主権について、中国の主張を全面否定する裁定を下したにもかかわらず、フィリピン、マレーシアを破格の条件で説得して、その反対を封じ込めた実績、トランプがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)からの離脱を決定したことで、経済的な中国包囲網がなくなったことがあると思う。

トランプ外交のなかでTPP離脱は、気候変動に関するパリ協定からの離脱に並ぶ最大の誤りではなかろうか。サッカーで言うオウンゴールだ。中国にとってはタナボタである。習近平とトランプの外交の違いを示す好例は「一帯一路」VS「メキシコの壁」だろう。習は道つくり、トランプは壁つくりだから、このコントラストは誰の眼にも明らかだ。

中国が世界を支配する?

トランプのアメリカは世界をリードすることを、ほぼ放棄しているが、それに代わって、いずれは中国が覇権国になるのだろうか。昨年行われたワシントンのPEW研究センターの世論調査によると、中国人の67%は世界のナンバーワン国になると思っている。しかし、それは無理だろう。なぜなら、習近平の中国はあまりに大きな国内問題を抱え、この対応に追われているからだ。

例えば、環境の悪化と貧富の格差の拡大。大気汚染によって、北京など中国北部の都市住民の平均寿命は5年短くなるとのデータがあり、政府のこれまでの開発優先への批判が高まっている。貧富の差は年々拡大し、中国には100万人の億万長者がいる一方で、1億5000万の人々が一日当たり2ドル以下で暮らしているという現実がある。

都市で働く出稼ぎ労働者は1億5000万人いるが、彼らの戸籍が働いている都市にないため、こどもは学校にいけず、健康保険や年金に加入できないという悲惨な状況がある。人々はそれらの格差と不公平に、大きな不満をもっている。共産党政権下、4億人の中産階級が生まれたのは偉業だが、この環境と格差の問題は、これまでの経済成長モデルがもたらしたひずみであることは明らかだ。

また、国営企業の非効率、(上海株式市場で2009-13年の間、平均40%の株価下落、私企業の下落はわずか1%)、水資源とエネルギー資源の不足(エネルギー資源は大幅に輸入に依存し、水不足でシェール・ガス開発ができない)、人口の高齢化(国連の予測では、21世紀中期までに60歳以上が5億人)で労働力不足と社会保障費の膨大化など問題が山積している。

国内の“治安対策”も頭痛のタネである。中国公安局によると毎年20万件の不正への抗議デモや騒動が起こり、チベットやウイグルの政情は不安定だ。その上、独裁維持のための監視体制がフル回転しているので、治安予算が軍事予算より大きいという異常な現象を生んでいる。これは国内が不安定であることを示すものだろう。

習近平と党幹部の最大の関心は、鈍化する経済成長を食い止め、持続可能な経済モデルに転換し、上記の諸問題に取り組むことだが、そのためには思い切った改革が必要だ。しかし、その改革を党中央がすべてを決定する方式でできるのだろうか。中国経済のアンバランスを懸念した温家宝前首相が「政治改革をやらなければ、経済改革はできない」と主張していたが、的を射た指摘である。海外の多くの中国専門家も同様な見方をしている。

しかし、より効率的な経済運営をするためには、改革をしなくてはならない。しかし、改革することで、共産党支配は弱体化することになる、というジレンマに党のりーダーは直面している。しかし、その基本問題に手をつけていない。国営企業は主要産業を運営し、国の経済活動の50%をしめているが、非効率な国営企業を民営化することは、共産党のパワーを削ぐことになるのでやらず、これらの企業の社長の多くは太子党の息子や娘がやっているので、それに手をつけないというわけだ。このように、腐敗の温床である縁故人事がはびこっているのが、国営企業キャピタリズムの実態である。

ともあれ、国内にこれほど深刻な問題を抱えている中国指導部は、エネルギーの大半をその対応に注ぎ、世界制覇をする余裕はないと思う。

ソフトパワーなき超大国

もう一つ中国が世界のリーダーになれない理由がある。それはソフトパワーの問題だ。アメリカはソフトパワーと軍事力で戦後の世界をリードしてきた。ハーバード大学の政治学者、ジョセフ・ナイによると、ソフトパワーとは政治的価値観、文化力、外交方針からなる影響力である。アメリカと肩を並べる超大国になった中国はそのイメージに敏感で、毎年、海外広報に1000億ドル(1兆1000億円)の予算を使って、そのイメージ向上のキャンペーンをやっている。中国版ソフトパワー・大キャンペーンとでも言えるものだ。

中国は世界中700の大学などに孔子学院を設け、中国文化を紹介し中国語を普及しているが、北京のプロパガンダ機関の管轄下にあり、政治的に微妙なテーマ、チベット問題などを語ることはタブーである。アメリカには100の大学などに孔子学院があるが、学問の自由を侵害するとの理由で、シカゴ大学などは廃止に踏み切っている。

中国版BBCを目指すCCTV国際放送は、巨額な資金を投入して、中国の視点を伝えているが、それほどの効力はないようだ。(フランスでは、ニュース「英語」、ドラマ「仏語」、ドキュメンタリー「英」)の3つのチャネルを流しているが、。歴史ドキュメンタリーは面白い)世界の視聴者は、中国の偉大なる文明の視点といっても、言論の自由を許さず、人権を蹂躙し、国際法を無視して領海権を声高に主張する、政府がスポンサーのニュース番組に魅力を感じないのは当然だろう。

ノーベル平和賞を受賞(2010年)した非暴力主義者の劉暁波への無慈悲な扱いに、世界の心ある人々が中国に背を向けるのは当然だろう。劉は2008年に、デモクラシーと人権を求める「O8憲章」を起草したことが咎められ「国家転覆扇動罪」で11年の懲役刑を下された。遼寧省の錦州市の刑務所で服役7年目の今年の5月、末期の肝臓ガンで瀋陽の病院に移され亡くなった。共産党独裁を批判し、デモクラシーを提唱した不屈の愛国者をこんな扱いをする国は、世界をリードする資格に欠ける。

メディアは党に奉仕せよ

Scottrader,worldpress.com

中国共産党のリーダーにとって最大の関心事は独裁の維持ではなかろうか。習近平はソ連邦崩壊の原因は、強力なリーダー不在とゴルバチョフの言論の自由(グラスノスチ)の解禁にあると思っているという。決してソ連の轍は踏まないと決意した習は、独裁を強化し言論を弾圧する。

面白いエピソードがあるので紹介してみよう。5年前、習近平政権がスタートとした直後の政治局会議で、前述した王岐山(習の右腕、腐敗撲滅キャンペーン担当)は同僚に、トクヴィルの『アンシャン・レジームと革命』(1856)を読むように勧めた。彼がこの本から得た教訓は、ブルボン王朝崩壊の原因は改革のタイミングを誤ったことにある、また、国民の生活レベルが上がり考える余裕ができた時が一番危険である、という点であった。中国人の生活レベルが上がっている時点での、政治改革には慎重であるべきだとの、同僚へのメッセ―ジだったのだろう。

かくして、習と王のコンビは党のガンである腐敗の撲滅には熱心だが、政治改革はしないどころか、共産党独裁を強化し、天安門事件直後より厳しい言論・思想統制をしている。その現状を、筆者は前回の中国歴史探訪ブログで紹介したが、その要点は共産党にとって“不都合な真実”のすべてを歴史の記憶から消しているという事実である。1956年の反右派闘争で50万の知識人が犠牲になり、大躍進政策(1958-62)で3600万人が餓死し、文化大革命(1966-76)で中国はカオスに陥り数百万の犠牲者がでた。これは、いずれも毛沢東の大失政だが、政府はこれを国民が知ることを許さず、このテーマに触れることはタブーである。もちろん、天安門事件もタブーなので、学生の大多数が事実を知らない。

西洋型デモクラシー、普遍的価値、西洋型ジャーナリズムは危険思想として、大学で教えることは禁じられ、インターネット上で民主、人権、独裁、専制などのテーマは、サイバーポリス(推定3-5万人)が瞬く間に削除する。

この5年間、習近平はメディア・コントロールを強めてきたが、そのハイライトは昨年12月、彼が政府報道機関である人民日報、新華社、CCTV(国営テレビ局)の現場を訪れたときだった。習はスタッフに「党に従って仕事をせよ」と言い、幹部には「党に忠誠を誓う」ことを要求している。民間のメディアへの締め付けも厳しく、中国は自由な言論空間がない社会になっている。ちなみに、「国境なき記者団」のメディア自由度・世界ランキングによると、中国は176位(日本は72位)という不名誉な地位に甘んじている。

共産党の権力維持を支えるもう一つの柱は愛国教育である。天安門事件以降、鄧小平とその後継者は階級闘争史観を捨て、共産党による祖国解放史観に転換した。西洋と日本の帝国主義支配の100年の屈辱から人民を解放し、祖国をここまで富国強兵の国にしたのは、共産党があったからだという史観である。天安門事件以降の若者はこの線で愛国教育をされているから、前世代よりナショナリズムが強い世代だ。

とは言っても、中国人が排外主義者であるわけではない。今回、筆者が北京を訪問して最も印象に残ったことを語ってみよう。北京のビジネス街で道に迷ったときの体験である。地下鉄駅、国貿から西に歩いて数分、高層ビルの壁に日本文化センターの看板があると聞いて探したのだが、30分たっても見つからず、携帯電話もないので途方に暮れていた。そのとき中国銀行の表示が眼に入った。

そこで受付嬢に英語で事情を話していると、恰幅の良い幹部らしい人が偶然、通りかかり、事情を聞き携帯電話で英語の堪能な秘書に連絡してくれた。秘書が降りてきて日本大使館から文化センターの場所を聞き、その後たまたま居合わせた日本語のできる客と中国銀行の行員、二人の20代の女性が10分かけてセンターまで同行してくれた。彼らの親切には感激した。これだけで、北京に来て良かったと思う体験だった。

トランプは文明の墓堀人

昨年の秋、フランスの田舎でトランプが大統領になったニュースを聞いたとき、筆者は文字どおり気分が悪くなった。予想どおり、トランプのアメリカは歴史の大逆走をはじめた。TPP参加を拒否し、イスラム移民・難民の入国停止、オバマの健康保険法の破棄、気候変動に関するパリ協定からの離脱宣言とそのリストは長い。

BBCは「トランプの100日プラス」という番組で、毎日、トランプの言動を伝え分析しているが、あきれかえることばかりで、この男は世界文明とパクス・アメリカーナの墓堀人になるのでは、という不安に駆られる。トランプの国際的リーダーシップ放棄のAmerica First主義が8年続くとなるとその傷は深く、その間、漁夫の利を得た中国は今以上に国際社会での影響力を増すことになるだろう。

しかし、アメリカ大統領の権力をチェックするシステムが機能し始めている。イスラム難民・移民の入国停止は憲法違反であると司法省のトップが反対を表明し、いくつかの州の連邦地裁が違憲と判断し、事実上ストップをかけている。

リベラル・メディアを“国民の敵”と呼ぶトランプへの反撃も猛烈だ。筆者はニューヨーク・タイムズとニューヨーカー誌(週刊誌だが、Dairy Reportもあり)のインターネット版でニュースを追っているが、すごい取材能力でトランプ批判を続けている。ジャーナリストは今が勝負のときと思っているに違いない。

ロシア・コネクションの疑惑解明のために、特別検察官が任命され、トランプは苦しい立場に追い込まれている。トランプが文明の墓堀人になる前に、その支離滅裂な言動で自らの墓穴を掘り、一日も早くホワイトハウスを去ることを、筆者は願っている。

アメリカは再生能力のある国である。国家的危機に直面すると、知恵をだして解決策を編み出して切り抜けてきた。今回もそのダイナミックな再生能力が機能することを期待している。しかし、貧富の差がますます拡大し。1%の人々が富を支配する経済構造にメスをいれないと、没落への道を歩むのではないだろうか。

ともあれ、アメリカでは「法の支配」と「言論の自由」がフル回転している。これは、法律もメディアも共産党のためにある中国との決定的な違いである。

ゴーマン外交

北京の圧力に抗議するデモ Hong Kong Free Press

巻頭に挙げた「中国はアメリカに変わって世界を支配するのだろうか」という問いへの筆者の答えは、さきに挙げた理由でパクス・シノの時代はこないだろう、である。18世紀末のアメリカ革命、フランス革命以降、世界の人々が共感し鼓舞されてきた「デモクラシー」「自由、平等、博愛」の理念に基づく、より良い世界を創るためのヴィジョンが現代中国の指導者にはないーこれもまた致命的なマイナス要因である。

世界のリーダーにはなれないにしても、中国は東アジアの覇権にはこだわると思う。それは、日本にとっても太平洋国家アメリカにとっても厄介な問題だ。現状においては、日本の選択肢は日米同盟を強化して対応する道しかないようだ。しかし同時に、日本はアメリカ、中国、韓国と共に、東シナ海におけるツキディデスの罠を避けるための安全保障システムを構築する「新思考外交」に努力を傾注すべきだろう。

願わくば、中国が国際法を無視した南シナ海と東シナ海の領有権、海洋権の主張をひっこめ、大人(たいじん)の国になり、周辺諸国と石油とガスの共同開発、共同領有を認める「新思考外交」を展開すれば、世界の中国を見る眼は変わるだろう。中国が19世紀型の“国家主権至上主義”と漢民族の栄光のための“偉大なる国家”の概念に固執しなければ、この国が望んでいる国際社会での真の敬意を得ることができ、ナンバーワンになることも夢ではないことを、中南海の指導層は理解すべきだ。

トランプのアメリカは国際協調主義をかなぐり捨て、人権には無頓着、国益ファーストを追求するあまり、世界で孤立し敬意を失っている。習近平の中国は傲慢ともいえる外交を展開し、世界のひんしゅくを買っている。

たとえば、中英間で合意された50年間は香港の完全自治を保証する一国二制度が、北京の圧力で香港の自由が脅かされている。香港の中国返還20周年を迎え、中国外務省スポークスマンは「歴史的文書としての1984年の中英共同声明はもはや重要ではない。中国政府はこれに拘束されない」と公式に声明しているが、なんという傲慢(ゴーマン)さだろう。(イギリス政府はというと、対中貿易に影響を与えることを懸念して、香港の自由のために毅然とした態度をとっていない。これを“土下座外交”ではないか)

米中に対抗するEUへの期待

いずれにせよ、アメリカも中国も世界のリーダーとしては失格である。米中がモデルではないとなると,どこがそれに代わることができるのか。政治理念においては、筆者はEU(ヨーロッパ連合)だと思っている。

フランス大統領にエマニュエル・マクロンが就任して以来、国際舞台でのEUの存在感が大きくなりつつある。彗星のように登場した若き大統領の、EUについての考えは次のようなものだ。

「ヨーロッパはデモクラシー誕生の地だ。われわれと同じく、アメリカは自由を愛すが、われわれほど正義を愛さない。個人主義、デモクラシーの精神、社会正義が一体化しているのは、ヨーロッパしかない。問題は、ヨーロッパはこれらの価値観を守り続けることができるのか、世界の偏狭なデモクラシーと全体主義が勝つのか、である」「ヨーロッパに選択の余地はない。戦わなくてはならない」(ヨーロッパ主要6紙との共同記者会見、2017・6・20)

ヨーロッパの価値観をまもるために、EUの盟主ドイツのアンゲラ・メルケル首相とマクロンは、結束してEUの再建強化に取り組むだろう。メルケルは「もはや他国に依存できる時代は終わった」「ヨーロッパは、自らの手で自分の運命を決めなければならない」と脱トランプを表明し、マクロンはユーロ圏の共通予算、ユーロ圏財務相を提案している。7月4日のフランス革命記念日の前日、仏独首脳は合同閣僚会議を行い、EU復活への道を探りはじめている。

20世紀二つの大戦の地獄への反省から生まれたEUは、国家主権を制限して、国境を撤廃し、多くの問題を抱えながらも、28か国5億人(英国は離脱するが)の繁栄する大経済圏を建設してきた。平和プロジェクトEUのモットーは「多様性のなかの統一」だが、この理念を中国にあてはめると、チベットも新疆も文化的アイデンティティを保持しながら、外交、国防を除く大幅な自治権もつことができる。EUの理念は、アメリカ文明の優秀性を盲信する”アメリカ例外主義”や中国の時代錯誤の”国家主権至上主義”より優れたものだと思う。

巻頭で、歴史的に米中は愛憎半ばする関係を繰り返してきたと言ったが、米中関係はツキディデスの罠にはまらない限り、おそらく将来もそのLove-Hate関係が続くのではないだろうか。アメリカ人にあなたは中国が好きですか、と尋ねるとイエスが38%、中国人にアメリカが好きですか、と尋ねると44%がイエスだから、日中関係と比べると関係は悪くない(PEW世論調査2016)。現在、アメリカの大学で学ぶ中国人留学生は30万人だから、中国人にとって「美国」のソフトパワーの魅力は健在だ。

今回の北京滞在中、筆者は緑豊かな北京大学を訪れた。この美しいキャンパスに、中国のソフトパワーに魅せられた世界の若者が溢れ、中国の学生が自由に劉暁波の著作を読むことができる時代がやってきたとき、この国は真に「偉大な国」になるだろう。

筆者はこの歴史探訪記を書くにあたって、以下の著作、記事のお世話になった。“The Beautiful Country and the Middle Kingdom:America and China,1776 to the present” John Pomfret著 2017,”The State of Trump’s State Department” Julia Ioffe, The Atlantic 2017.3.1, “ James Mattis, A Warrior in Washington” Dexter Filkins The New Yorker 2017.5.29, “ Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap”Graham Allison著 2017,” Will China Dominate the 21st Century?” Jonathan Fenby著 2014, “Trump in the China Shop” Gideon Rachman The New York Review of Books 2017.5.7,“ China is spending billions to make the world love it” The Economist 2017.3.23, “Is China challenging the United States for global leadership?” The Economist 2017.4.1、”Emanuel Macron” Angelique Chrisafis , The Guardian 2017 .6 .21

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー1~39】

| 著者プロフィール 土野繁樹(ひじの・しげき) ジャーナリスト。

釜山で生まれ下関で育つ。

同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。

2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。

|